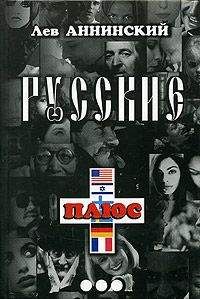

Лев Аннинский - Русские плюс...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русские плюс..."

Описание и краткое содержание "Русские плюс..." читать бесплатно онлайн.

Народы осознают себя, глядясь друг в друга, как в зеркала. Книга публицистики Льва Аннинского посвящена месту России и русских в изменяющемся современном мире, взаимоотношениям народов ближнего зарубежья после распада СССР и острым вопросам теперешнего межнационального взаимодействия.

Вглядывание в бездну — мотив, порожденный когда-то духовной драмой русской интеллигенции, — становится в эпоху постмодерна одним из ходовых при перебросе воображения из щели в щель. Эмиль Тоде на уровне: виртуальность и виртуозность.

А реальность?

Угадывается.

В антологии новой эстонской новеллы есть однако два «матерых реалиста»: Яан Кросс и Матс Траат. Тем интереснее прочесть их в предложенном контексте.

Яан Кросс с большой новеллой «Князь» (из лагерных воспоминаний) естественней читался бы не в пределах эстонского постмодернизма, а в ряду с Шаламовым, Солженицыным, Домбровским, — прежде всего по мощи и глубине исторического дыхания, ощущаемого в тексте. Но и в новейшей эстонской новелле он помогает понять кое-что. Хотя бы от противного.

Действие рассказа начинается «во время дневной раздачи на 13-м лагпункте в Инте… под дождем, переходящим в снег», и продолжается «в глубокой Сибири», на кирпичной фабрике, по колено в «глиняно-песочном растворе» («глаза все время залиты потом»). Так что налицо оба лейтмотива: холод и грязь, которые, по законам художественной «абсорбции», должны конденсироваться. Однако происходит обратное: номинально холод и грязь обозначены, но конденсируются не они; напротив, в рассказе все пышет жаром, потому что центр тяжести не здесь, не на лагерной раздаче, не около смесительных чанов и вообще не в зоне. Центр тяжести и подлинный контекст для этих зеков, мыкающихся у хлеборезки и надрывающихся у кирпичного лотка, далеко отсюда. И если до ареста зэк считался в Польше «князем», был женат на немецкой барышне из Курляндии, потом жил в Нью-Йорке, держал фирму деликатесов на 4-й авеню, и угощались у него король Египта Фарук, болгарский престолонаследник и сын посла США в Москве Кеннеди, — то при всей фантастичности этого контекста (Кеннеди был послом не в Москве, а в Лондоне, про Фарука и престолонаследника не скажу, но легенду уважаю) — так вот: герои Кросса живут именно «там». На 4-й авеню. Или в Варшаве. Или в Курляндии. И если бригадир зэков до посадки был профессором Харьковского университета, так он и остается и там — профессором. И если в той же бригаде вкалывает бывшая грузинская пианистка, так она таки грузинская пианистка и ничто другое! И если ссыльный учитель рисования в местной начальной школе раньше заведовал отделом в газете «Правда», — так душой он там, в Москве, а не здесь, в Коми.

«Знаете, полная луна здесь, в Коми, поразительно та же самая и вместе с тем поразительно другая, чем та, которую я привык наблюдать с террасы моей виллы в Браиле…»

Ни Запада, ни Востока не извлечешь у Кросса из этой системы координат; он по ним и не ориентируется. У него другой масштаб. Есть мир, единый мир, целостный мир. Но в этом мире все спутано и сдвинуто. Роли подменены. Координаты сбиты, вывернуты.

И этот «выворот» контекстов — та реальная боль, которая роднит Яана Кросса с молодыми эстонскими новеллистами, пытающимися найти свое место в ледяной пустыне постмодерна.

Своей дорогой выходит к этому перекрестку и Матс Траат, когда-то знаменитый «шестидесятник», чье имя неотделимо от оставшегося где-то за горизонтом «золотого времени». В новом времени Матс Траат выступает с большим рассказом «Крест власти», тем более знаменательном, что рассказ этот всецело посвящен российской (а не эстонской) тематике: гражданской войне в Сибири. Повествование ведется от лица адмирала Колчака и обрывается в финале выстрелом…

Конечно, есть тут и национальный аспект. Генерал Каппель, командовавший одной из колчаковских армий, эстонец (хотя и носит немецкую фамилию). Так что вопрос о грядущем (впрочем, уже фактически состоявшемся в 1918 году) отделении эстляндских провинций от России в повести обсуждается весьма живо. Для Колчака такое отделение — полный абсурд (что не мешает Матсу Траату относиться к обреченному адмиралу с глубоким человеческим сочувствием). А сочувствие это опять-таки связано с драмой, имя которой подмена контекста. Перед нами — несчастный правитель, «странствующий адмирал». То, что его угораздило стать «правителем» России, — какой-то бред, запредельное безумие. На самом деле он, Александр Васильевич Колчак, совсем другой. Сын инженера Обуховского завода, родившийся в 1873 году в Петербурге, окончивший Морской корпус, получивший премию Рикорда, ученый, полярник, исследователь, вызванный Толлем в экспедицию, потому что лучшего гидролога в русской науке не было. Он, Колчак, делал свое дело: сидел в лаборатории, исследовал льды, читал лекции в Академии, любил Скрябина, размышлял над Тертуллианом… Это был его контекст.

И вот вместо этого — какая-то кровавая каша, липкий клейстер, разъяренная масса, самосуд матросов над офицерами Черноморского флота и смута, смута, смута — красные против белых, красные против красных, белые против белых, террор, предательство, страна, затертая между произволом и анархией, комплекс неполноценности. Усталое равнодушие. Офицеры, которые боятся хулиганствующих новобранцев больше, чем большевиков. Штабисты, которые лгут и разворовывают снаряжение. Нищета и ярость масс, готовых поверить в красный рай на земле. Лукавство мужиков, готовых обмануть и красных, и белых, потому что им без разницы…

В этом хаосе адмирал твердо знает одно: ему не жить. Контекст потерян, смысл утрачен. Колчак смотрит в лицо Самуилу Чудновскому, командующему расстрелом, и отказывается от повязки на глаза.

Душа его живет там, в полярных льдах. Здесь, в реальном огне, — душа сгорает.

Теперь из этой кровавой горячки вернемся в ледяную реальность новейшей эстонской прозы.

Прочувствуем сверхзадачу странного рассказа Арво Валтона «Верблюд», где эстонец, попадающий в пустыню Гоби и ночующий в юрте, сближается с монголкой… Объясняя этот странный альянс из рассказа 1997 года, эстонская критика связывает его с давними восточными пристрастиями Валтона, в 1978 году написавшего роман о Чингисхане… но я думаю, что восток здесь контекст не более чем виртуальный (при всем том, что Арво Валтон наверняка сам ездил на верблюде и ночевал в юртах…). А суть — художественная — в том, что семя героя извергается в пустоту. И сына своего этот герой никогда не узнает. И сын, не знающий отца, когда-нибудь убьет его. И в этой пустоте, в этом вакууме, в этом ирреальном антимире эстонец спрашивает сам себя: «Уж не кентавр ли я?» — словно не очень ясно чувствует, «кто он есть».

Можно обсудить эту проблему вместе с Юри Эльвестом и в чисто умственном плане. «Свободен, свободен!» — радуется герой рассказа «Изъявление любви», уходя от жены к любовнице, и пространно рассуждает о том, почему «лучшая часть нашего народа происходит с островов», то есть вне контактов с другими народами. Объяснение — вполне интеллектуальное и, я бы сказал, провокационное, если учесть, на фоне каких страстей и страхов по «клонированию» продолжались в 1997 году постмодернистские игры: при скрещении с близкими родственниками, — говорит герой Эльвеста, — отпрыски не доживают до половой зрелости и не успевают передать потомству рецессивные гены; выживают только абсолютно здоровые особи, и что особенно показательно — выживают при отсутствии врачебной помощи….

Оценим игровой блеск этого пассажа: тревога в нем спрятана реальная. Все то же: стон о контексте, вопль о контексте, бред о контексте….

Квинтэссенция и кульминация этой боли — новелла «Живот разболелся», которая в 1995 году сделала Пеэтера Саутера героем звонкого литературного скандала. Была буря негодования в прессе, был поток разгневанных писем от читателей, и была ответная реакция автора, принявшего позу американского битника: а по мне, полупустая пачка сигарет вполне сосуществует с Господом Богом…

Если бы только пачка сигарет…

А «прокладка в трусах»? А «подстилка» под обгадившейся роженицей! А трихомоноз! И рвота. И моча. И дерьмо, фиксируемое с меланхоличной пунктуальностью, которой должен позавидовать Сорокин, наш чемпион по описанию виртуальных экскрементов. Если ощущение бытийной «грязи» наряду с экзистенциальным «холодом» составляет двойной лейтмотив постмодернистской эстонской прозы, то Саутер с его «Больным животом» может считаться в этой сфере рекордсменом. Так что возмущенные читатели имели все основания… Надо только учесть, что санитарно-гигиенические подробности не протаскиваются в текст как запретный плод ради эпатажа, а фиксируются Саутером открыто и даже как-то подчеркнуто безучастно — от лица рассказчика, который подтирает эти лужи и убирает нечистоты добровольно и счастливо. Потому что ухаживает за любимой женщиной, рожающей ему сына.

То есть по существу-то здесь — гимн торжествующей любви.

Но почему любовь реализуется в таких и только таких отхожих обстоятельствах?

Этот вопрос — главный, коренной, базисный.

Потому что между душой и реальным миром связи разрушены. Слова не слышны (случайно ли героиня рассказа — глухая?). Действия не сливаются в осмысленно-целостные движения, а распадаются на фазы: герой «намазывает паштет на булку и внимательно следит за тем, как движется рука». Словно это не его рука. Он курит, но вкуса сигареты не чувствует. Словно это не он курит. Вся фактура пронизана ощущением распада вещей и действий, что-то «киношное»: видно, но не слышно; слышно, но не видно; кадры мелькают, стыкуясь механически.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русские плюс..."

Книги похожие на "Русские плюс..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Аннинский - Русские плюс..."

Отзывы читателей о книге "Русские плюс...", комментарии и мнения людей о произведении.