Борис Воронцов-Вельяминов - Лаплас

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лаплас"

Описание и краткое содержание "Лаплас" читать бесплатно онлайн.

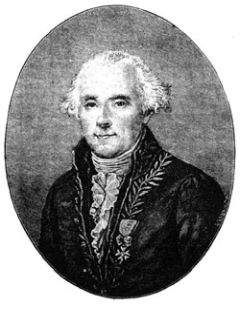

Наполеон, который очень верно судил о людях, так писал на острове Святой Елены о Лапласе в своих воспоминаниях «Великий астроном грешил тем, что рассматривал жизнь с точки зрения бесконечно малых». Действительно, все, что не касалось науки, было для Лапласа бесконечно малым. Строгий и взыскательный к себе, когда дело шло о науке, в обыденной жизни Лаплас поступал иногда хорошо, иногда плохо, смотря по обстоятельствам, пренебрегая всем этим, как бесконечно малым, во имя главного дела своей жизни – научного творчества. Ради науки он даже менял свои убеждения. Видимо, стоит отнестись к некоторым моментам в жизни Лапласа, как к бесконечно малому в сравнении с тем великим и значительным, что создал ученый в астрономии, математике и физике.

Из серии «Жизнь замечательных людей», иллюстрированное издание 1937 года. Орфография сохранена.

Гипотеза Лапласа произвела полный переворот в науке, окончательно и авторитетно заявив о непрестанном видоизменении природы и, главное, о том, что человеческое знание и мысль вытеснили «божественное начало» даже из тех областей, которые считались последней цитаделью религии.

Остроумие и значение космогонической гипотезы Лапласа особенно заметно на фоне того беспомощного состояния, в котором находилась до Лапласа эта область научного знания.

Вопросы – как и почему образовался мир, окружающий человека, интересовали издавна все народы. В эпоху рабовладельческого и феодального общества жреческое сословие неизменно придавало ярко теологическую окраску всем ответам на вопросы о происхождении вселенной. Народный эпос не избежал этого влияния, и в легендах о происхождении мира мы встречаемся именно с идеен его творения по воле богов. Такие сказания и легенды о сотворении мира, часто родственные между собой, как, например, вавилонская и библейская, не могли уже полностью удовлетворить человечество, познания которого в области естествознания в XVII столетии бурно росли. Правда, семена материалистических идей древнегреческих философов, атомистические представления Демокрита и пламенные стихи Лукреция Кара не могли еще найти благоприятной почвы в Европе, с трудом вырывавшейся из оков средневековой схоластики и богословия. Изучать строение вселенной после борьбы, легшей своей тяжестью на Галилея и Джордано Бруно, стало возможным, но изучать вопрос о происхождении мира – была дерзость, на которую могли отважиться лишь немногие.

Взгляды Декарта

Из законов природы, определяющих взаимоотношения различных форм материи, главным в области мирового пространства является закон всемирного тяготения. До того, как этот закон был открыт Ньютоном и роль его в об'яснении характера движений небесных светил была ясно осознана, научный подход к проблеме образования мира был, в сущности говоря, беспочвен.

Правда, в первой половине XVI века во Франции, как мы видели, зародилось картезианство, вскоре расцветшее пышным цветом и распространившееся по Европе. В своих философских и научных размышлениях Декарт уделял много внимания созданной им теории вихревого строения материи и привлек ее к об'яснению происхождения вселенной. В этой теории Декарт весьма далек от откровенного, хотя и наивного материализма классической Греции, и если в его космогонической гипотезе и проскальзывают зародыши эволюционного учения, то они еще так смутны и настолько переплетаются с мистикой, что не оказали и не могли оказать никакого влияния на возникновение современного эволюционного учения.

Декарт принимал, что везде, где существует протяжение, пространство, – существует материя, состоящая из частиц, обладающих разными размерами и разным движением, которые в начале начал были установлены богом. После этого поклона католической церкви Декарт излагает свою теорию вихрей и образования «элементов». Эта теория долго привлекала к себе естествоиспытателей, и с ней ньютоновой теории тяготения впоследствии пришлось серьезно столкнуться.

Неправильные по форме, угловатые кусочки вещества в начале мира должны были, по мнению Декарта, сталкиваться друг с другом, тереться друг о друга; при этом острые, выступающие углы частичек обламывались, стирались, так что образовывалась мелкая пыль, своего рода осколки, тогда как первичные частички приобретали все более правильную шаровую или сферическую форму. В конце концов первичная материя разбилась на три сорта частиц, три «элемента», как называет их Декарт. Самые большие, грубые и неправильные по форме частицы составили третий элемент. Как наиболее тяжелые и малоподвижные, они оказались наиболее способными к скоплению в большие массы и таким путем пошли на образование тяжелой «грубой» Земли и подобных ей (как тогда уже знали) планет, а также комет.

В XVII столетии еще почти ничего не было известно ни об истинной природе бесчисленных звезд, ни даже о природе Солнца, и Декарт, которого часто изображали попирающим ногою сочинения Аристотеля, разделяет, тем не менее, идеи последнего о существовании «элемента огня». Из этого «огненного элемента», по мнению Декарта, созданы лучезарные Солнце и звезды. Легкий и подвижный огонь должен был образоваться в результате вечных колебаний легкого «первого элемента», той тонкой пыли, которая отделилась от грубых частиц при их столкновениях. Округлившиеся небольшие частицы Декарт воображает наиболее удобоподвижными и способными образовывать гигантские вихри в мировом пространстве, причем в центральной части каждого из образовавшихся вихрей сгущается наиболее легкая светоносная материя первого элемента. Вихри Декарта, называемые им небесами, окружают небесные тела – по одному вихрю на каждое тело, – и этими вихревыми потоками второго элемента увлекаются, приводятся во вращательное движение те меньшие небесные тела, которые попадают в сферу вихря. Любопытно, как в своем нашумевшем сочинении «Принципы философии», вышедшем в свет в 1644 году в Амстердаме, Декарт пытается согласовать свою дерзновенную космогоническую попытку с официально-церковной точкой зрения.

«Земля, – говорит Декарт, – не висит в воздухе на канатах, но она со всех сторон окружена весьма жидким небом. Она находится в покое и не имеет никакого стремления к движению, так как мы ничего подобного в ней не замечаем». Таким образом, библейская догма о неподвижности Земли как будто сохраняется полностью. Далее, однако, Декарт остроумно продолжает: «Это не мешает ей уноситься течением неба, т. е, вихря, составленного из второго элемента, и следовать его движению, не переставая оставаться в покое, подобно кораблю, который, не двигаясь ни ветром, ни веслами, но и не удерживаясь якорями, покоится в водах моря, хотя течение этой громадной массы воды и уносит его незаметно с собою».

Идеи Декарта оказались очень живучими даже после того, как Ньютон уже полностью разработал законы механики и всемирного тяготения. Например, писатель Сведенборг, умерший всего за год до избрания Лапласа во французскую Академию наук, в своем сочинении «Принципы естественных вещей», изданном в 1734 году, излагает свою мало известную гипотезу образования солнечной системы. Хотя труды Ньютона были ему хорошо известны, серьезного применения принципов механики в его космогоническом построении мы не встречаем.

Гипотеза Сведенборга не могла оказать на Лапласа никакого влияния. Слишком наивны и грубо ошибочны догадки Сведенборга в сравнении с успехами, которых достигла наука благодаря трудам великих последователей Ньютона – Эйлера, Клеро и Даламбера.

Однако и открытие закона всемирного тяготения и возможность вычислить при его помощи движение небесных светил на будущее время не так уж скоро были использованы в космогонии.

Ньютон о вселенной

Сам Ньютон, как известно, не задавался мыслью о происхождении того порядка во вселенной, который привлек все его внимание. Принцип причинности, который в теории движения солнечной системы стал на твердую почву, носит у Ньютона ограниченный характер. Метафизические ошибки Ньютона в трактовке им понятий времени и пространства (оторванно от материи) не могли не заставить его поставить в начале всего непосредственное вмешательство бога. Ошибки Ньютона в основном заключались в том, что он мыслил пространство и время оторванными от материи. Ньютон допускал реальное существование абсолютно пустого пространства и времени, текущего вне реальных процессов в материи. Между тем время и пространство, не связанные с движущейся материей, являются пустой абстракцией.

Ньютон лучше, чем кто-либо другой из его предшественников, изучил закономерность в движении планет и спутников солнечной системы, но не сумел увидеть в нем естественное следствие механических условий, в которых в давно прошедшие времена происходило образование и развитие известных в его время небесных тел.

Он привлек бога не только к созданию вселенной и наблюдающихся в ней закономерностей, но полагает, что время от времени божие вмешательство должно повториться, чтобы «гармония мира», о которой так много говорил еще Кеплер, не была окончательно нарушена.

Заимствуя у Ньютона его строгий и холодный анализ явлений природы, изучая последовательно цепь закономерностей и причин, Лаплас решительно отметал теологию, он не знал границ человеческому познанию и ни разу не соблазнился прибегнуть к помощи божества, чтобы отделаться от практически трудного решения вопросов. В этом прежде всего сказалось различие между эпохами и окружением Ньютона и Лапласа. В эпоху Ньютона влияние церковно-авторитарных взглядов, особенно в Англии, было еще сильно, революционная же Франция в эпоху Лапласа своей борьбой с католической церковью освободила человеческую мысль от паутины теологии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лаплас"

Книги похожие на "Лаплас" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Воронцов-Вельяминов - Лаплас"

Отзывы читателей о книге "Лаплас", комментарии и мнения людей о произведении.