Борис Воронцов-Вельяминов - Лаплас

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

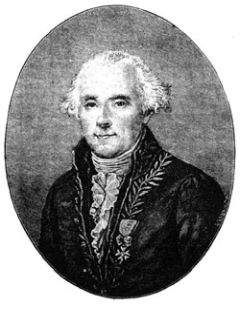

Описание книги "Лаплас"

Описание и краткое содержание "Лаплас" читать бесплатно онлайн.

Наполеон, который очень верно судил о людях, так писал на острове Святой Елены о Лапласе в своих воспоминаниях «Великий астроном грешил тем, что рассматривал жизнь с точки зрения бесконечно малых». Действительно, все, что не касалось науки, было для Лапласа бесконечно малым. Строгий и взыскательный к себе, когда дело шло о науке, в обыденной жизни Лаплас поступал иногда хорошо, иногда плохо, смотря по обстоятельствам, пренебрегая всем этим, как бесконечно малым, во имя главного дела своей жизни – научного творчества. Ради науки он даже менял свои убеждения. Видимо, стоит отнестись к некоторым моментам в жизни Лапласа, как к бесконечно малому в сравнении с тем великим и значительным, что создал ученый в астрономии, математике и физике.

Из серии «Жизнь замечательных людей», иллюстрированное издание 1937 года. Орфография сохранена.

Чрезвычайно трудно описать или хотя бы перечислить все усовершенствования теории движения тел солнечной системы и практики их вычисления, которые ввел Лаплас и изложил на страницах своей «Небесной механики». В 1780 году им был, например, разработан совершенно новый способ определения орбит новооткрытых планет и комет, послуживший основанием для большей части позднейших работ, например, для недавней работы Лейшнера. Способом Лапласа, хотя и в измененном виде, пользуются современные вычислители планетных путей.

Методы учета возмущений в движении небесных тел, как методы классической небесной механики, разработанные Лапласом и Лагранжем, до сих пор сохраняют большое значение и применяются не только в астрономии, но и в теоретической физике, например, при изучении движения электронов в недрах модели атомов, созданной Бором.

Основываясь на формулах Лапласа, его современники и последователи составили столь важные для практической астрономии таблицы движения планет. В 1845 году сравнение наблюдений с таблицами Бувара, представляющими Лапласову теорию движения планет, привело Леверрье к предсказанию (путем вычислений) существования новой планеты – Нептуна.

Лаплас деятельно интересовался практическими применениями своих теорий. Многие из вычислений он проверял лично, по поводу других вел оживленную переписку.

Устойчивость солнечной системы

Показав, что в движении Юпитера и Сатурна нет вековых неравенств, Лаплас еще в своей первой работе по этому вопросу (в 1773 г.) поставил и более общий вопрос: устойчива ли солнечная система вообще? Если в движении какой-нибудь планеты, например, Земли, наблюдается вековое замедление, то это означает, это среднее расстояние этой планеты от Солнца увеличивается, В результате Земля может так отдалиться от Солнца, что вследствие недостаточного тепла жизнь на ней станет невозможной.

Если наклонность орбиты какой-нибудь планеты будет неограниченно расти, то эта планета станет двигаться в плоскости, перпендикулярной к той, в которой она движется сейчас, и солнечная система придет в полное расстройство.

При беспредельных увеличениях больших полуосей орбит, планеты, например, Земля или Сатурну могут совсем оторваться от Солнца и унестись в морозные и темные дали межзвездных пространств или могут столкнуться с другими планетами, что поведет к грандиозной катастрофе. При таком же уменьшении больших полуосей орбит или увеличении их эксцентриситетов планеты обрушатся на раскаленную поверхность Солнца и, воспламенясь, кончат свое существование.

Наличие трудно учитываемых возмущений не давало уверенности в устойчивости движения тел солнечной системы и смущало всех предшественников Лапласа. Ньютон настолько безнадежно смотрел на возможность предсказать будущее солнечной системы, вследствие наличия возмущений, что писал следующее: «…едва заметные неравенства, могущие происходить от взаимодействия планет и комет… вероятно, будут увеличиваться в течение весьма долгого времени, до тех пор, пока, наконец, систему не будет нуждаться в приведении ее в порядок руками творца». На эти слова трудно ответить остроумнее, чем ответил Лейбниц: «Ньютон и его приверженцы имеют чрезвычайно забавное представление о божественном творении. С их точки зрения бог должен время от времени заводить свои мировые часы… Бог создал такую несовершенную машину, что он должен по временам очищать ее от грязи и даже чинить, как часовщик исправляет свою работу».

Во времена Лапласа мнения об устойчивости солнечной системы, подверженной действию одних лишь внутренних для нее сил, разделились. Эйлер, например, разделял точку зрения Ньютона, а Лагранж склонялся к мысли об устойчивости системы.

Установив неизменность средних расстояний от Солнца, Юпитера и Сатурна (если не говорить об их небольших периодических возмущениях), Лаплас рассмотрел общий случай и открыл, что в пределах той точности, с которой он вел вычисление рядов, заключение, сделанное относительно Юпитера и Сатурна, остается верным и для других планет, в том числе и для Земли.

Последующая разработка проблемы велась им то попеременно, то одновременно с Лагранжем; каждый из ученых возвращался к ней неоднократно, как к наиболее трудному вопросу.

В 1774 году Лагранж доказал иным методом то, что до него сделал Лаплас, произведя к тому же более точные вычисления. Лаплас в следующем же году применил восхищавший его метод Лагранжа к изучению формы (эксцентриситетов) орбит и нашел их изменения также периодическими. За ним Лагранж снова продвинул дело несколько вперед, а в период с 1781 по 1784 год дал еще пять замечательных работ на эту тему.

Лаплас позднее установил, что два элемента планетных орбит – эксцентриситеты и наклонности – связаны простым математическим соотношением, устанавливающим тесные пределы для их изменений. Знаменитые теоремы Лапласа, устанавливающие свойства солнечной системы, явились, таким образом, доказательством ее устойчивости. Однако это доказательство не является вполне строгим ввиду особой сложности бесконечных рядов, которыми пользовались Лаплас и Лагранж. Они не могли при вычислениях строго учесть влияние всех бесконечных членов рядов и совершенно строго установить, что оставленные ими без внимания члены не скажутся на движении планет по прошествии бесконечно долгого времени. Во всяком случае, Лапласу и Лагранж у мы обязаны знанием того, что не только в ближайшем будущем, но и на протяжении многих миллионов лет в будущем ни Земле, ни другим планетам вообще не угрожает ни гибель в раскаленных вихрях Солнца, ни медленная агония в леденящих безднах межзвездной дали. Их исследования (в той плоскости, как поставила задачу классическая небесная механика) были подтверждены последующими изысканиями учеников Лапласа – Пуансо, Пуассона и других ученых.

Расстояние от Луны до Солнца

Движение Луны, блестяще исследованное Лапласом, явилось неисчерпаемым источником для извлечения самых неожиданных результатов, касавшихся не только других небесных тел, но и самой Земли. Выводы Лапласа, даже при кратком знакомстве, представляют прекрасный пример плодовитости и поразительной интуиции их автора.

Каково расстояние от Земли до Солнца – вот вопрос, которым задавалось человечество уже с первых шагов своей сознательной жизни. Знание этого расстояния играет особенно важную роль, потому что при помощи третьего закона Кеплера все расстояния в солнечной системе можно выразить через расстояние Земли от Солнца. Мала того, этой же единицей пользуются и при выражении расстояний до далеких звезд.

Рис. 6. Сравнительные размеры Солнца и планет.

До Лапласа наиболее точным методом определения расстояния до Солнца считались наблюдения над прохождением Венеры по диску Солнца. Этот метод был предложен Галлеем и заключается в следующем. Путь Венеры около Солнца целиком расположен внутри земной орбиты, и потому эта планета по временам, оказываясь как раз между Солнцем и Землей, проектируется на солнечный диск в виде маленького черного кружка. Когда она проходит между нами и Солнцем, то видно, как этот кружок пересекает солнечный диск. Такие прохождения Венеры по диску Солнца не из всех мест Земли видны одинаково хорошо, но и тот путь, по которому кружок Венеры проходит по солнечному диску, виден различно, если наблюдать явление с разных точек Земли. Расстояние между двумя наблюдателями на Земле называется в этом случае базисом, и чем он больше, тем больше кажущееся смещение пути Венеры перед Солнцем. Его называют параллактическим смещением. Зная длину базиса и величину кажущегося смещения линии, которой путь Венеры пректируется на Солнце, можно вычислить расстояние Земли от Венеры, а затем по третьему закону Кеплера найти и расстояние Земли от Солнца.

К сожалению, прохождения Венеры по диску Солнца случаются очень редко. Например, они наблюдались в 1631 и 1639 годах, а следующий раз лишь в 1761 и 1769 годах – в годы ранней молодости Лапласа. Следующие прохождения должны были случиться лишь в 1874 и 1882 годах. В нашем столетии это явление не будет наблюдаться.

Понятное дело, астрономы всячески готовились к наблюдениям Венеры по методу, на который Галлей возлагал большие надежды. Так как определение расстояния Земли от Солнца лежит в основе ряда практических применений астрономии, то правительства не жалели денег на организацию далеких и трудных экспедиций. В 1761 году для наблюдения явления с концов возможно большого базиса экспедиции ученых отправились с большим риском и затратами в Тобольск, на остров св. Елены, на мыс Доброй Надежды, в Индию; кроме того, повсеместно производились наблюдения на станциях Европы. Физические явления при этом прохождении наблюдал, между прочим, и Ломоносов (в Петербурге), впервые доказавший при этом, что Венера, подобно Земле, окружена атмосферой. Результаты наблюдений оказались недостаточно схожими друг с другом. Прохождение 1769 года наблюдалось в еще более грандиозном масштабе. Тогда, по просьбе петербургской Академии наук, обращенной в Париж к Лаланду, ей были присланы в помощь два швейцарских астронома. Ученые раз'ехались по всей России: в Оренбург, Орск, Якутск, Умбу, Колу и т. д.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лаплас"

Книги похожие на "Лаплас" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Воронцов-Вельяминов - Лаплас"

Отзывы читателей о книге "Лаплас", комментарии и мнения людей о произведении.