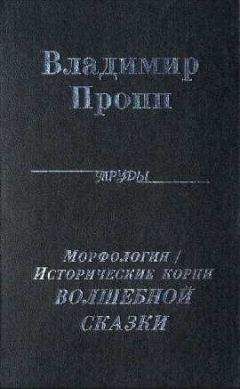

Владимир Пропп - Исторические корни Волшебной сказки

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Исторические корни Волшебной сказки"

Описание и краткое содержание "Исторические корни Волшебной сказки" читать бесплатно онлайн.

Впервые знаменитая дилогия о волшебной сказке выходят в свет как единое (по замыслу автора) произведение. Обширные комментирующие статьи, библиография, именной указатель, указатель персонажей превращает книгу в учебное и справочное пособие по сказковедению, а необычайно широкий охват гуманитарного материала, глубина его освоения и доходчивый стиль изложения давно ввели составляющие ее произведения в общемировой культурный фонд современного образованного человека.

Сказка не сохранила нам мотивировок подобного характера. Жизнь окружающего народа в сказке не зависит от заключенных. Только в одном случае мы видим, что от нарушения запрета "здорово болел народ" (3В 105). В сказке дело идет только о личной безопасности царевича или царевны. Но забота о сохранении царя сама основана на более древнем и не разработанном Фрэзером представлении, что воздух начинен опасностями, силами, которые в любой момент могут разразиться над человеком. Мы не будем здесь разрабатывать это положение. На него указывал уже Нильссон: все наполнено неизвестным, внушающим страх. Табу возникает из страха, что от соприкосновения произойдет нечто вроде короткого замыкания (Nilsson 7). "Для майя, — говорит Бринтон, — леса, воздух и темнота наполнены таинственными существами, которые всегда готовы навредить ему или услужить, но обычно — навредить, так что преобладающее количество этих созданий его фантазии — злокозненные существа" (Brinton 251).

Можно с уверенностью сказать, что этнографы вроде Бринтона и Нильссона ошибаются только в одном: силы, духи, окружающие человека, «неизвестными» представляются только этнографам, а не самим народам — эти хорошо их знают и представляют их себе совершенно конкретно и называют их имена. В сказке страх, правда, часто бывает неопределен, но столь же часто он определен и точен: боятся существ, которые могут похитить царских детей.

Этот религиозный страх в преломлении сказки создает заботу о царских детях и выливается в художественную мотивировку беды, наступающей за нарушением запрета. Достаточно царевне выйти из своего заключения погулять в сад, подышать свежим воздухом, чтобы "откуда ни возьмись" появился змей и унес ее. Короче, детей оберегают от похищения. Такая мотивировка появляется уже довольно рано: так, в зулусской сказке мы читаем:

"Они жили, не выходя наружу, их мать воспретила, говоря, что если они выйдут наружу, они будут уведены воронами и убить!" (Сказки зулу 91). То же, стадиальною гораздо позднее, в египетской сказке-мифе. уходя, Бата говорит своей жене: "Ты не выходи наружу (из дома), чтобы не увлекло тебя море" (Викентьев 39; Струве 55). И еще позднее в сказке: "Царь отдал приказ нянькам, чтобы они царевну берегли, на улицу не отпускали, чтобы не унес Ворон Вороневич" (См. 323).

Из всех видов запретов, которыми пытались защитить себя от демонов, являющихся в сказке в форме змеев, воронов, козлов, чертей, духов, вихря, кощея, яги, и похищающих женщин, девушек и детей — из всех этих видов запрета лучше всего в сказке отражен запрет покидать дом. Остальные виды катартики (пост, темнота, запрет взглядов и прикосновений и пр.) отражены слабее. Но все-таки здесь не все еще ясно. Так, по некоторым косвенным признакам можно судить, что пребывание под землей или в темноте или на башне способствовало накоплению магических сил не в силу запретов, а просто как таковое. Так, в сказании племени зуньи (Сев. Америка) "отец, будучи великим жрецом, посвятил свою дочь священному служению (to sacred things) и потому всегда держал ее в доме в стороне от взглядов всех мужчин и всех подраставших". Но в ее помещение попадает солнечный свет, рождается ребенок. Этого ребенка тайно отправляют из дому в лес, где он воспитывается оленем (Cushing 132). Такие случаи необходимо иметь в виду исследователям мифа о Данае. Мы знаем, что в древнем Перу держали взаперти "солнечных дев". Люди их никогда не видели. Они считались женами солнца, фактически служа женами заместителя бога-солнца, т. е. инки (Karstens). Солнце вообще появляется поздно, оно в этих случаях, как мы увидим ниже, отражает земледельческие представления. Сказка, как уже указано, солнца в этой роли почти не знает: она более архаична, чем эти случаи.

7. Итоги

Все изложенные здесь материалы дают нам право на следующее заключение: древнейшим религиозным субстратом нашего мотива является страх перед невидимыми силами, окружающими человека. Причины этого явления еще недостаточно разработаны историками-этнографами и не входят в компетенцию фольклориста. Этот страх приводит к тому, что менструирующих девушек подвергают заключению, чтобы оградить их от этих опасностей. В сказке это явление отражено в образе девушки, заключенной в лесу, причем у нее вырастают длинные волосы. С появлением власти вождя-царя или жреца эти заботы в тех же формах появляются в отношении царя и всей его семьи. Подробности заключения царей и сопровождающие это заключение запреты в точности соответствуют подробностям, имеющимся в сказке. В частности, сказка отразила запрет света, запреты, связанные с едой и пищей, запрет показывать лицо, запрет прикасаться к земле. Сказка содержит только единичные следы представления, что благо заключенного царя связано с благом народа. В сказке имеется стремление к личной безопасности царских детей. Сказка пользуется мотивом заключения и нарушения его в качестве художественной подготовки и мотивировки похищения царских детей змеями и другими внезапно и неизвестно откуда появляющимися существами. Само же заключение в сказке никогда не мотивируется. Мотивировка его гневом отца (Гримм 198) и т. п. всегда единична, не типична для сказки, создает переход в новеллистический жанр. Данный мотив перешел и в новеллистическую литературу, и в народную книгу, и в агиографическую литературу, но здесь он часто завуалирован и деформирован. В сказках новеллистического содержания муж после свадьбы "выстроил жене дворец и сделал в этом дворце одно только окно" и т. д. (Минаев 82). В дальнейшем оказывается, что это сделано, чтобы испытать женскую верность. Иногда такое заключение есть средство преследования жен: "И бабу бедную, безвинную, беспричинную посадили. Помешшик у себя же на дворе выклал ей башню — из кирпичей столб — и запер ее в етот столб… Оставили ей маленькое окошечко: сухарь и воду подают ей исть туды" (Аз. 5). Мотив заключенных девушек и женщин широко использован в новеллистической литературе. Этим приемом пользуются ревнивые мужья. С другой стороны, заключенные женщины представляются святыми страдалицами, и данный мотив перешел и в агиографическую литературу (Веселовский 1878; 1913, 70).

II. Беда и противодействие

8. Беда

Мы можем следить дальше за развитием событий в сказке.

Запрет "не покидать высока терема" неизменно нарушается. Никакие замки, никакие запоры, ни башни, ни подвалы — ничто не помогает. Немедленно после этого наступает беда. Надо только добавить, что посажение детей в столб — элемент не обязательный, и что беда наступает иногда с самого начала сказки.

Какая-либо беда — основная форма завязки. Из беды и противодействия создается сюжет. Формы этой беды чрезвычайно разнообразны, настолько разнообразны, что они не могут быть рассмотрены вместе. В этой главе никакого объяснения форм этой беды дано быть не может. Вслед за посажением в столб или темницу обычно следует похищение. Чтобы изучить это похищение, мы должны будем изучить фигуру похитителя. Основной, главнейший похититель девушек — змей. Но змей выступает в сказке два раза. Он появляется молниеносно, уносит девушку и исчезает. Герой за ним отправляется, встречает его, и между ними происходит бой. Характер змея может быть выяснен только из анализа змееборства. Тут только можно получить ясную картину змея и объяснить похищение девушек. Другими словами: для наивного слушателя ход действия и конец есть производное от начала действия. Для исследователя дело может обстоять наоборот: начало есть производное от середины или конца. В то время как начало сказки разнообразно, середина и конец гораздо более единообразны и постоянны. Поэтому начало часто может быть объяснено только из середины или даже из конца. То же относится и к другим видам сказочных начал. Сказка, например, иногда начинается с того, что из дому изгоняются неугодные дети. Это — сказки типа «Морозко», «Баба-яга» и другие. Что это за изгнание, мы сможем установить только тогда, когда будет изучена обстановка, в которую изгнанные дети попадают. Другой вид сказочного начала не содержит беды. Сказка начинается с того, что царь объявляет всенародный клич, обещая руку своей дочери тому, кто на летучем коне допрыгнет до ее окна. Это — один из видов трудных задач. Данная задача может быть объяснена только в связи с изучением волшебного помощника и фигурой старого царя, а помощник обычно добывается в середине сказки. Таким образом и здесь середина сказки объяснит нам начало ее.

Анализ серединных элементов позволит осветить и вопрос, почему сказка так часто начинается именно с беды, и что это за беда. Обычно к концу сказки беда обращается в благо. Похищенная царевна благополучно возвращается с женихом, изгнанная падчерица возвращается с богатыми дарами и часто также вслед за тем вступает в брак. Исследование форм этого брака покажет, каков жених и с чего брак начинается.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические корни Волшебной сказки"

Книги похожие на "Исторические корни Волшебной сказки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Пропп - Исторические корни Волшебной сказки"

Отзывы читателей о книге "Исторические корни Волшебной сказки", комментарии и мнения людей о произведении.