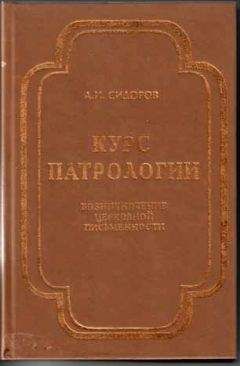

Алексей Сидоров - Курс патрологии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Курс патрологии"

Описание и краткое содержание "Курс патрологии" читать бесплатно онлайн.

Таково то таинство Домостроительства спасения, которое автор «К Диогнету» описывает хотя и скупыми, но сочными красками. Собственно о Воплощении Сына Божиего в трактате прямо не говорится, т. е. христология в буквальном смысле слова здесь отсутствует. Однако она безусловно предполагается; автор, обращаясь к язычникам, не старается раскрывать этот аспект христианского вероучения, опасаясь, вероятно, «метать бисер перед свиньями». Зато внимание язычников он стремится привлечь к своего рода «теодицее», намеченной в произведении несколькими штрихами. В соответствии с этой «теодицеей», мысль автора развивается в следующем направлении: Бог чужд всякого памятозлобия и прочих скверных чувств, поскольку Он — человеколюбив и долготерпелив (VIII, 7). Если Он откладывал Откровение того, что «изначала уготовил» (VIII, 11), то не по какому-то «памятозлобию» на людей, ослушавшихся Его, но только потому, что сами люди не способны были принять такое Откровение. Когда же «время исполнилось», тогда «явившееся Слово открыло» (έφανέρωσεν ό λόγος φανείς) и «изрекло с доверительностью» (παρρησία λάλων) то, что было непостижимым для неверующих, но что Оно объяснило ученикам; поэтому лишь «верные» (δι πιστοί) познали от Слова (Сына) «таинство Отца». Подвергнувшись унижению от народа [иудейского] и не принятое этим народом, Слово было через Апостолов проповедано язычникам, которые уверовали в Него. Поэтому Оно, бывшее в начале всего творения (о απ'αρχής), явилось как бы «новым» и всегда рождается новым в сердцах святых (XI, 2–4). Таким образом, Домостроительство спасения понимается автором «К Диогнету» преимущественно в аспекте Богооткровения, т. е. в «теофаническом аспекте». Благодаря такому Богооткровению соединяются вечный и временной «уровни бытия».

[Данный «теофанический» аспект отнюдь не поглощает собою «сотериологического» аспекта Домостроительства. Поэтому возникает сомнение в корректности суждений типа: апологеты II в. рассматривают христианство скорее как «религию Откровения, чем как религию спасения» (a religion of revelation than as religion of redemption); главный акцент они ставят более на «истине», чем на «благодати», а поэтому Христос у них предстает как верховный Учитель, а не как Спаситель мира. См.: Mozley J. К. The Beginnings of Christian Theology. — Cambridge, 1931. P. 54. Подобный разрыв между «Откровением» и «спа{с. 163}сением» абсолютно чужд и автору «К Диогнету», и вообще всем апологетам).

Экклесиология.

Христианство и мир. Учение о Предании и ведении («гносисе»). Все Домостроительство спасения, согласно автору, сосредотачивается в Церкви, благодаря которой и открываются для человека конечные тайны бытия. В трактате об этом говорится так: «Через Сына обогащается Церковь (πλουτίζεται ή εκκλησία); благодать, распространяясь, приумножается во святых, даруя [им] ум (παρέχουσα νουν), открывая тайны, возвещая времена (διαγγέλλουσα καιρούς — это выражение, скорее всего, имеет эсхатологический оттенок) и радуясь о верных. Ибо эта благодать даруется взыскующим ее, которые не нарушают залога веры (δρκια πίστεως) и не преступают пределов отцов (όρια πατέρων). Так воспевается страх закона (φόβος νόμου αδεται), познается благодать пророков, утверждается вера Евангелий, соблюдается апостольское Предание (αποστόλων παράδοσις) и ликует благодать Церкви» (XI, 4–6). Это место «К Диогнету» обнаруживает глубокую церковность автора, для которого именно Церковь является вместилищем Истины Богооткровения. Весьма характерен здесь и сильный акцент на значении Предания, показывающий, что миросозерцание автора является сознательно традиционным. Эта традиционность ярко проявляется и в следующих его словах: «Я не странное проповедую (ου ξένα ομιλώ) и не ищу парадокса (ουδέ παραλόγως ζήτω), но, будучи учеником Апостолов, я стал учителем язычников (διδάσκαλος εθνών) и то, что мне передано, я стараюсь достойным образом сообщить ученикам Истины» (XI, 1). Следовательно, учение о Церкви в сочинении является нераздельным от учения о церковном Предании, и автор мыслит самого себя лишь как «передающее звено» этого Предания. Самообозначение «дидаскал» позволяет видеть в авторе произведения одного из тех учителей, которые, подобно св. Иустину, Клименту Александрийскому и др., достойно выполняли свое высокое служение в Церкви. Как предполагает Н. Афанасьев, в таком подчеркивании автором своей верности Преданию «чувствуется, что уже существует некоторая нотка недоверия к дидаскалам, которых, по-видимому, обвиняют в новшестве» (Афанасьев Η. Церковь Духа Святого. — Рига, 1994. — С. 136). Однако подобное предположение вряд ли имеет серьезные основания, поскольку сочинение не столько предназначалось для «внутреннего употребления» в Церкви, сколько адресовалось язычникам, у которых вряд ли возникали подобные «нотки недоверия». Поэтому, делая акцент на Предании, автор «К Диогнету» стремился, скорее всего, убедить язычников в древности христианского вероучения.

Далее, автор пытается подчеркнуть следующую мысль: в Церкви потому открываются все тайны бытия и Она потому является «вместилищем Истины», что христианское Предание не есть «земное изобретение» (έπίγειον εύρημα); христиане блюдут не «смертную выдумку» (θνητην έπίνοιαν) и им вверено не «домостроительство человеческих тайн» (ανθρωπίνων οικονομίαν μυστηρίων), поскольку Сам Вседержитель Бог утвердил и запечатлел в их сердцах Истину и Святое Слово Свое (VII, 1–2). Отсюда исключительным представляется положение христиан (т. е. Церкви) в мире. Здесь автор приводит свое знаменитое сравнение, часто фигурирующее в патрологических работах, которое занимает всю шестую главу произведения: «Что есть в теле душа, то и христиане — в мире. Душа рассеяна (έ'σπαρται) по всем членам тела, а христиане — по всем городам мира. Хотя душа и обитает в теле, но она не принадлежит телу (ουκ εστί δε εκ του σώματος); и христиане, хотя и обитают в мире, но не от мира они. Незримая душа заключена в темнице (φρουρείται) зримого тела; христиане также, хотя и известны, [как пребывающие] в мире (γινώσκονται {с. 164} μεν ό'ντες εν τω κοσμώ), однако Богопочитание их остается незримым. Плоть ненавидит душу, хотя душа не обижает ее — она же ненавидит душу, ибо та мешает ей предаваться наслаждениям; и мир ненавидит христиан, хотя они и не наносят никакой обиды миру, а лишь противостоят [мирским] наслаждениям. Душа любит плоть и члены [ее], хотя они ненавидят душу; христиане также любят ненавидящих их. Душа, хотя и заключена в теле, сама является сохраняющим началом этого тела (συνέχει — «объединяет, удерживает от распада, сохраняет» тело); христиане также, заключенные в мире, словно в темнице (ως εν φρουρά), удерживают этот мир от распада. Бессмертная душа обитает в смертном жилище; христиане также, обитая, словно на чужбине (παροικοΰσιν), среди тленных вещей, ожидают нетления на небесах. Душа, терпя голод и жажду, становится лучше; христиане также, будучи преследуемы, приумножаются с каждым днем».

Выдержанная в подобном духе, эта глава позволяет уточнить некоторые детали мировоззренческого стиля автора. Здесь сплетаются воедино многие мотивы, известные в античной философии: пифагорейско-платонический дуализм души и тела («тело — темница души»), идея «макро- и микрокосма» (известная уже Анаксимандру, Гераклиту и др. древним философам), представление о Душе мира (получившее распространение в стоицизме, платонизме и неоплатонизме) и т. д. Подобный факт «философского синкретизма» не вызывает особого удивления, поскольку автор обращается к языческой аудитории, где подобный «синкретизм» был достаточно популярен в эпоху поздней античности. Однако используя с большим искусством язык греческой философии, столь понятный языческому интеллигенту, автор развивает свои мысли в «экклесиологическом контексте», совершенно чуждом языческому восприятию мира. Тем самым, данный язык служит апологету удобным средством для своего рода «преображения языческого ума», постепенно вводимого в духовный мир христианского Благовествования. Исходя из евангельского положения, что христиане есть «соль земли», автор представляет Церковь в качестве Души мира, оживотворяющей, скрепляющей и сочетающей воедино весь космос. Сама Церковь изображается как некое «незримое Единство», зримым образом проявляющееся в отдельных людях, т. е. в христианах.

[См. наблюдения над экклесиологией автора «К Диогнету» в кн.: Bardy G. La Theologie de 1'Eglise de saint Clement de Rome a Saint Irenee. — Paris, 1945. — P. 15].

Такое «незримое Единство», по словам В. Лосского, предполагает «множественность личностных сознаний» (many personal consciousnesses), но «только один Субъект сознания» (only one subject of consciousness), или единое «Самосознание» («self-consciousness», Selbst-bewusstsein), которое и есть Церковь [Lossky V. In the Image and Likeness of God. — London; Oxford, 1974. — P. 194]. Данный «Субъект сознания» (или «Самосознание») автор «К Диогнету» обозначает термином «душа».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Курс патрологии"

Книги похожие на "Курс патрологии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Сидоров - Курс патрологии"

Отзывы читателей о книге "Курс патрологии", комментарии и мнения людей о произведении.