Илья Шифман - Александр Македонский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Александр Македонский"

Описание и краткое содержание "Александр Македонский" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается о жизненном пути Александра Македонского – человека, чье политическое творчество ознаменовало наступление эпохи эллинизма. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Мало того, в так называемую агему – отряд гипаспистов, составлявший, по-видимому, царскую пешую гвардию, находившуюся непосредственно под командованием Александра, – были зачислены иранцы, выходцы из знатнейших родов, причем командиром назначен также иранец – бактриец Гистасп [ср.: Арриан, 7, 6, 4–5; 7, 29, 4]. Все эти факты вызывали недовольство македонских солдат и командного состава [там же, 7, 6].

Очевидно, с целью погасить брожение Александр организовал выдачу своему воинству крупных денежных средств на уплату долгов. Первоначально солдаты не слишком охотно брали деньги; они подозревали какой-то умысел со стороны царя. Тогда последний велел не записывать имена и выдавать ассигнованные суммы просто по предъявлении документа о долговых обязательствах. Всего было роздано около 20 тыс. талантов [там же, 7, 5, 1–3]. Во время этих раздач, естественно, имели место злоупотребления. Так, Антигон Одноглазый, в будущем один из наиболее активных участников борьбы за наследство Александра, обманом внес себя в число должников, стакнувшись с неким сообщником, и получил круглую сумму. Дело раскрылось, и Александр прогнал Антигона от себя, но потом простил его и даже разрешил не возвращать деньги, добытые в результате жульнической махинации. Цели своей Александр не достиг: солдаты, охотно в конце концов бравшие деньги, по-прежнему враждебно относились к его новшествам; еще немного – и их настроения должны были прорваться наружу.

Серьезное беспокойство внушало Александру также положение на Балканском полуострове, и в Греции в частности. В 326–325 гг. наместник Фракии Зопирион совершил поход на север с целью покорить народы левобережья Дуная и распространить македонскую власть на Северное Причерноморье; он даже осаждал греческий город Ольвию в устье Борисфена (соврем. Днепр) [ср.: Макроб., Сатурн., 1, И, 33]. Однако в борьбе с соседними племенами, пришедшими Ольвии на помощь (скифы; по иной версии – геты), Зопирион был разгромлен и погиб [Юстин, 2, 3, 4; 12, 1, 4–5; 12, 2, 16–17; 37, 3, 2; Руф, 10, 1, 44]. Это поражение имело своим последствием антимакедонское выступление во Фракии [Руф, 10, 1, 45]; оно могло отрицательно, с точки зрения македонского царя, сказаться и на положении в Греции.

В таких обстоятельствах Александр решил напомнить грекам, в чьих руках власть. Одновременно он решил ликвидировать последствия социально-политической борьбы в греческих городах, а также своей собственной политики, приведшие к появлению в Греции множества обездоленных людей, опасных для его режима, и принять меры, которые должны были способствовать установлению гражданского мира и создать компактную массу населения, всем обязанную Александру и безусловно его поддерживающую [ср.: Диодор, 18, 8, 2].

При дворе Александра велись хлопоты о возвращении на родину тех, кто был вынужден по политическим мотивам ее покинуть. Известно, в частности, что иасийцы Горг и Минней, сыновья Феодота, добивались восстановления независимости (от Афин) Самоса и разрешения его жителям, изгнанным афинянами в 366/5 и 352/1 гг., воротиться назад [Силл., 312]. Были и другие обращения такого рода, например от изгнанников из Гераклеи Понтийской. В возвращения изгнанников на родину Александр видел средство продемонстрировать свою власть и ослабить политическую напряженность в греческом мире.

Надо сказать, что Александр уже прибегал к подобным мерам. Еще в 332 г. он возвратил на Хиос изгнанников, потребовал наказания проперсидски настроенных людей и добился установления там демократического строя [Тод, II, 192]. Однако теперь речь шла о гораздо более грандиозной операции, причем возвращение изгнанников не ставилось в прямую связь с тем, какую общественно-политическую позицию они занимали.

На Олимпийских играх летом 324 г. уполномоченный царя – Никанор из Стагиры – огласил обращение Александра к греческим изгнанникам, согласно которому они должны были быть возвращены в греческие города, – все, кроме виновных в святотатстве и убийц [Диодор, 17, 109, 1; 18, 8, 3; Гиперид, 1, 16). Были и другие исключения: решение македонского владыки не распространялось на фиванцев [Плутарх, Анофт. лак., 221а], изгнанников из Мегалополиса, Амфиссы, Трикки, Фаркадона и Гераклеи на Эте [Диодор, 18, 56, 5], т. е. на врагов Македонии. Речь шла о судьбе более чем 20 тыс. человек. Судя по надписи из Тегеи [Силл., 306], всем греческим городам был направлен тщательно разработанный царский указ, в котором обстоятельно регламентировались имущественные права изгнанников. Так как названная надпись содержит ссылки только на указ царя без упоминания решений Коринфского союза, представляется наиболее вероятным, что этих решений вообще не было.

В обращении Александра к изгнанникам говорилось: „Царь Александр – изгнанным из греческих городов. Тому, что вас изгнали, не мы были виною, но тому, что вы, кроме проклятых, вернетесь в своя отечества, – мы будем. Мы написали Антипатру об этом, чтобы он заставил те из городов, которые не пожелают возвратить“ [Диодор, 18, 8, 3–5]. В этих словах была только часть правды. Изгнанники должны были покидать свою родину по решению местных органов власти, так что формально Александр оставался в стороне, однако фактически часто изгнание было следствием его требований или проводимой им политики.

Изгнанники, присутствовавшие на Олимпийских играх, встретили царское обращение бурными рукоплесканиями. И все же действия Александра вызвали тревогу в греческом мире. Бесцеремонное вмешательство царя в дела греческих полисов, принятие важнейшего политического решения без их согласия и даже без их участия в нарушение принципов, на которых был построен Коринфский союз, являлись опасными симптомами. Дело не только в том, что возвращение изгнанников ставило города перед необходимостью вернуть им конфискованное имущество, а это было связано с многообразными финансовыми и иными затруднениями. Дело даже не в том, что в города прибывали враги существовавших там политических ремимов. Дело прежде всего в том, что перед греками отчетливо вырисовывалась опасность утратить последние остатки свободы и суверенности.

Хотя почти все греческие государства сочли за благо подчиниться воле македонского царя, Александру в общем не удалось выполнить свои замыслы. В сущности его указ был обязателен для всех греческих городов; тем не менее он вводился в действие только после того, как городские власти принимали соответствующее постановление. Иначе говоря, греческие полисы по-прежнему сохраняли своп статус суверенных городов-государств. И преодолеть этот их статус Александр не мог.

Возвращение изгнанников не принесло мира в греческие города. До нас дошла в поврежденном состоянии надпись из Тегеи [Силл., 306 – Тод, II, 202; ср. также: Суппл., I, 211; II, 181], содержащая принятое местным народным собранием постановление о возвращении изгнанников (324 г.). В нем излагается указ Александра, которым регулировались имущественные права изгнанников и порядок возвращения их собственности. Завершается постановление клятвой не чинить зла возвращающимся и выполнять царский указ. Однако, несмотря на то Александр, казалось, все предусмотрел, неизбежно возникали конфликты. В нашем распоряжении имеется надпись из Митилены [Вост., 2 = Тод, II, 201], в которой устанавливается порядок рассмотрения таких споров и создается для этой цели специальная комиссия (10 возвратившихся и 10 тех, кто и раньше был в городе). Но какие бы решения комиссия не принимала, кто-то обязательно должен был остаться недовольным и обиженным.

Указ о возвращении изгнанников вызвал и серьезные политические осложнения. Афины теряли о-в Самос – важный опорный пункт на подступах к Эфесу в Малой Азии. Потеря Самоса означала экономическую катастрофу для афинских колонистов, создавших и уже давно ведших на острове свое хозяйство. Примириться с этой утратой Афины не могли и не желали [ср.: Диодор, 18, 8, 6–7; Руф, 10, 2, 6–7]. Возникла угроза войны, и при дворе Александра о ней говорили открыто и всенародно. Упоминавшийся выше Горг на празднике в честь Диониса, устроенном в Экбатанах, приказал объявить, что он увенчивает Александра, сына Аммона, 3 тыс. золотых венков [ср.: Стал., 312]4 а если Александр будет осаждать Афины, то предоставит 10 тыс. гоплитских комплектов, катакульты и иное оружие [Афиней, 12, 538]. Однако до столкновения дело не дошло. Есть основания полагать, что находясь в Олимпии в качестве сакрального посла от Афин, Демосфен вел переговоры с Никанором [ср.: Гиперид, 1, 16] и добился отсрочки в выполнения указа о возвращении изгнанников. Платон за эту уступку были, по-видимому, лояльное по отношению к Александру поведение Афин в деле Гариала и признание божественной природы македонского владыки. Из свидетельств Руфа [10, 2, 6–7] и Диодора [18, 8, 7] следует, что до кончины Александра Самос по-прежнему оставался в руках Афин.

Было и еще одно государство, осмелившееся сопротивляться указу Александра, – Этолия. Для нее исполнение этого повеления означало утрату Эннад (там были поселены этолийские колонисты) и их последующее восстановление в качестве самостоятельного и враждебного города. По-видимому, Этолия также затянула возвращение изгнанников до смерти Александра [ср.: Диодор, 18, 8, 6–7]; не исключено, что уже при жизни царя она начала подготовку к активной борьбе с ним, вступив в прямой сговор с Антипатром, к тому времени несомненным врагом Александра [Плутарх, Алекс, 49].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

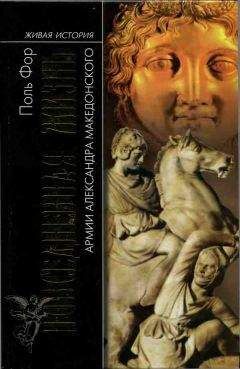

Похожие книги на "Александр Македонский"

Книги похожие на "Александр Македонский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илья Шифман - Александр Македонский"

Отзывы читателей о книге "Александр Македонский", комментарии и мнения людей о произведении.