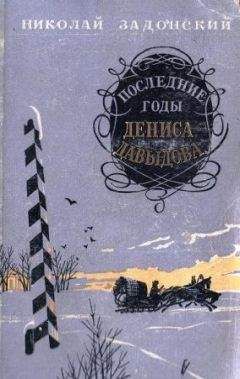

Николай Задонский - Денис Давыдов (Историческая хроника)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Денис Давыдов (Историческая хроника)"

Описание и краткое содержание "Денис Давыдов (Историческая хроника)" читать бесплатно онлайн.

Старейший советский писатель Н.А.Задонский известен читателям многими произведениями, посвященными героическому прошлому нашей страны ("Горы и звезды", "Смутная пора", "Донская Либерия" и др.). Наибольшей популярностью пользуется его историческая хроника "Денис Давыдов", воссоздавшая образ замечательного русского поэта, партизана, героя Отечественной войны 1812 года.

Жизнь Дениса Давыдова рисуется в книге на фоне того огромного патриотического подъема, который охватил русский народ в годы борьбы с нашествием полчищ Наполеона.

С волнением читаются и те страницы хроники, которые посвящены Денису Давыдову как поэту и человеку. Книга с интересом будет прочитана самыми широкими кругами читателей.

Чувства жены впервые были подвергнуты критическому рассмотрению. Она, несомненно, по-своему любила его как мужа и отца их детей, но ее любовь грела ровным теплом, подобно осеннему солнцу, без того накала, который порождает самозабвенную готовность следовать дорогой любимого.

Ему невольно вспомнились жены декабристов, уехавшие к мужьям в Сибирь. Особенно живо представлялась маленькая, хрупкая фигурка Александры Ивановны Давыдовой, жены Базиля. Прошедшей зимой она проездом два дня пробыла у них в Москве. Она спешила к мужу, оставив трех детей на попечение деверя Петра Львовича.

Денис Васильевич с восторженным удивлением и благоговением всматривался в миловидное, бледное, с мелкими, словно высеченными из мрамора, чертами лицо кузины. Она отдавала отчет, что, возможно, никогда оставляемых детей больше не увидит. Впереди ожидали невероятные лишения. И все-таки…

Соня у ней как-то спросила:

– Удивляюсь, милая Саша, откуда у вас, такой маленькой и слабой, столько душевной силы и твердости?

– Я люблю Базиля и не забываю ни на минуту о его страданиях, – ответила она тихо. – Там будет трудно, я знаю, но мне легче с ним там, чем здесь без него!

Денис Васильевич думал о том, что, окажись он в положении Базиля, Соня, без сомнения, осталась бы при детях и к нему не поехала. Он готов был даже признать такой поступок благоразумным, и в то же время как бы хотелось, чтоб Соня хоть немного походила на кузину!

Трещинка не заглаживалась. И, может быть, поэтому дома ему никак не сиделось. Он все чаще искал развлечения на стороне, устраивал охоты, не пропускал ни одной ярмарки в соседних городах. А иной раз завертывал к Терентию, жившему на правах вольного мастерового человека, и предавался вместе с ним воспоминаниям о былых партизанских делах.

Были еще две поездки в Саратов. Было недолгое увлечение красавицей Софьей Кушкиной, вдохновившей написать стихи, снискавшие впоследствии общую похвалу всех его литературных друзей.

Бывали ль вы в стране чудес,

Где, жертвой грозного веленья,

В глуши земного заточенья

Живет изгнанница небес?

Я был, я видел божество;

Я пел ей песнь с восторгом новым

И осенил венком лавровым

Ее высокое чело…

Так начиналась «Душенька». Стихи появились в первом номере «Литературной газеты», как назывался новый альманах, издаваемый Дельвигом и Пушкиным.

Объясняя Вяземскому появление этих стихов, Денис Васильевич писал:

«Поверить не можешь, как поэтический хмель заглушает все стенания моего честолюбия, столь жестоко подавленные в глубь души моей; без него и в уединении покой не был бы моим уделом. Мне необходима поэзия, хотя без рифм и без стоп, она величественна, роскошна на поле сражения, – изгнали меня оттуда, так пригнали к красоте женской, к воспоминаниям эпических наших войн, опасностей, славы, к злобе на гонителей или на сгонителей с поля битв на пашню. От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспаляется – и я опять поэт!»

Поэтическое вдохновение, впрочем, иссякло очень быстро. Более ни одной поэтической строки Денис Васильевич здесь не написал. А деревенскую скуку осенней и зимней поры скрашивал не поэтический хмель, а вполне прозаическая и обширная переписка с друзьями. Он не хотел отставать от жизни, он жадно всем интересовался. Почта сдавалась и принималась ежедневно. Братья Лев и Евдоким сообщали о столичных новостях. Бегичевы и Вяземский – о московских. Баратынский и Дельвиг уведомляли о событиях литературных. Ермолов делился своеобразными и язвительными замечаниями о современных военных деятелях. Приходили письма и с заграничными штемпелями. Французский академик Арно посылал свои стихи, посвященные поэту-партизану. Знаменитый английский романист Вальтер Скотт, выпустивший недавно книгу «Жизнь Наполеона», просил почтить замечаниями на нее. А сколько было еще всяких корреспондентов!

Не было только переписки с Пушкиным, он весь год находился в разъездах. «Черт знает, где этот Пушкин? – писал Денис Васильевич Вяземскому. – Уведомь ради бога, куда адресовать письма к нему?» Но известие о Пушкине пришло от Ермолова. Оказывается, Александр Сергеевич отправился в Грузию и по пути заехал в Орел познакомиться с Алексеем Петровичем. Ермолов писал:

«Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения. Ему также, я полагаю, необыкновенным показался простой прием, к каковым жизнь в столице его, верно, не приучила».

Власть высокого таланта! Денис Васильевич после нескольких московских встреч с Пушкиным был совершенно заворожен им. Новые творения поэта, особенно «Борис Годунов» и «Полтава», произвели неизгладимое впечатление, да и все, что не только писал, но и говорил Пушкин, отличалось особой, свойственной ему душевностью, благородством и поразительной ясностью мыслей. Ничто сказанное им не улетучивалось с течением времени из памяти, а, напротив, приобретало большее значение и весомость.

Денис Васильевич давно любил Пушкина, но прежде, когда представлялся он лишь талантливым и озорным юношей, чувство к нему было как бы отеческим и отчасти покровительственным, а теперь чувство стало неизмеримо глубже, оно словно впитало в себя и возросшее уважение, и почтительность, и братскую привязанность. А ко всему этому примешивались и лестные для самолюбия Дениса Васильевича мысли о том, что его собственные стихи способствовали в какой-то, пусть самой малой, степени развитию необычайного пушкинского поэтического гения.

Признание это сделал сам Пушкин. Они обедали однажды у общего приятеля Сергея Дмитриевича Киселева, отставного полковника, брата Павла Дмитриевича. Хозяин вспомнил, с каким восхищением гусарские стихи Дениса Давыдова читались офицерами их полка. Пушкин подхватил:

– Не удивительно! Стихи прекрасные! Они написаны неподражаемым живописным слогом и полны истинного поэтического жара. Я помню, как, читая их в лицее, впервые почувствовал возможность быть оригинальным.

Денис Васильевич непривычно покраснел.

– Ты знаешь, Александр Сергеевич, я не цеховой стихотворец и не весьма ценю мои успехи на поприще поэтическом… Я могу принять твои слова разве что за дружеский комплимент…

Пушкин быстро откликнулся:

– Напрасно, мой милый. Я говорю серьезно. От твоих стихов я стал писать свои круче и приноравливаться к оборотам твоим, что потом вошло мне в привычку92.

Слова эти Денисом Васильевичем не забывались и радовали его, и близость с Пушкиным ощущалась еще более…

Пушкин вспоминался постоянно. Особенно хотелось видеть его и говорить с ним, когда пришла глухой осенью прискорбная весть о кончине Николая Николаевича Раевского, а через несколько дней была получена его некрология, напечатанная в журнале «Русский инвалид».

Некрология появилась без подписи, однако, судя по некоторым подробностям и по слогу, Денис Васильевич догадался, что она принадлежит Михайле Орлову, находившемуся по-прежнему в деревне под надзором и потому скрывшему свое авторство. Как бы там ни было, а душевные качества покойного, о которых с таким чувством говорил Пушкин, в некрологии не нашли места. Это было очень обидно, и теперь, когда особенно много и тепло думалось о Раевском, совет Пушкина взяться за очерк о Николае Николаевиче не выходил из головы. Да и Вяземский в письмах уговаривал!

Во всяком случае необходимо дополнить некрологию хотя бы замечаниями о том, что военная служба Раевского, принесшая столько пользы и славы отечеству, была блистательнейшей, но не превосходнейшей из песней благозвучной его жизни.

Денис Васильевич начал зимой делать черновые наброски. Пушкинская выразительная и памятная характеристика Раевского давала как бы главное направление работе и порой отчетливо слышалась в тексте замечаний:

«Чем ближе я вникал в образ мыслей, чувства и деяний его, тем более открывал в нем сочетание древних, едва ли в нашем веке в одном человеке сочетающихся добродетелей: сильного характера с отменною чувствительностью, ума проницательного, точного с кротостью неподдельною, естественною; снисходительности к слабостям других со строгостью к своим собственным».

Раевский оживал. Черты обаятельного его образа становились все отчетливей. Денис Васильевич мысленно прочитывал написанные наброски Пушкину и чувствовал, что он его одобрит.

X

Летом 1830 года в Поволжье стали распространяться тревожные слухи, будто с персидской границы ползет в Россию страшная болезнь, от которой нет никому спасения. Повальный мор, холера морбус!

Слухи скоро подтвердились. Где-то вблизи Астрахани холера в два дня опустошила дочиста приволжскую рыбацкую деревеньку. Затем сразу обнаружились ее грозные признаки в Саратовской и Пензенской губерниях.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Денис Давыдов (Историческая хроника)"

Книги похожие на "Денис Давыдов (Историческая хроника)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Задонский - Денис Давыдов (Историческая хроника)"

Отзывы читателей о книге "Денис Давыдов (Историческая хроника)", комментарии и мнения людей о произведении.