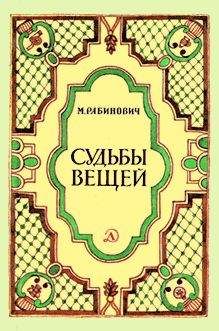

Михаил Рабинович - Судьбы вещей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Судьбы вещей"

Описание и краткое содержание "Судьбы вещей" читать бесплатно онлайн.

«Вещи имеют свою судьбу», – говорили в древности. И в самом деле, есть на свете много вещей, переживших удивительные приключения, каких нарочно не выдумаешь. Но ведь судьба вещи всегда в руках людей, а люди творят историю.

В этой книге множество рассказов, в которых вы прочтете о разных событиях из истории нашей Родины, событиях больших и малых, где так или иначе участвовали вещи, и, следя за приключениями вещей, вы узнаете немало нового о жизни нашего народа.

Написал ее Михаил Григорьевич Рабинович, ученый-археолог, который много работал на раскопках городищ и курганов, над коллекциями наших музеев.

В многочисленных описях Оружейной палаты ей отведено почетное место. В описной книге 1687 года она значится под номером первым: «Колчуга на ней Мишен медная на мишени подпись: Боярина Князя Петра Ивановича Шуйского»…

«А по переписи… и по осмотру тоя колчуги против прежных переписных воружейной полате у переписи не объявилось», с тревогой записывал какой-то дьяк. Очевидно, тут произошла путаница, как можно судить по следующей записи, сделанной через пять лет: «А по нонешней переписи… и по осмотру та колчуга воружейной палате объявилась, цена тритцать рублей, а в прежней описной книге написана вторая». Тридцать рублей в то время были большие деньги.

В описи 1711 года кольчуга снова была «по осмотру на лице, а на ней явилось 2 мишени посеребрены». Так беспокоились дворцовые чиновники о старой кольчуге из года в год.

Вы видели, что эта такая благополучная с виду вещь на самом деле перенесла, пожалуй, больше приключений, чем какая-либо другая из описанных в нашей книге. Два знаменитых военачальника – родовитый боярин и простой казак – погибли в сражениях, имея на себе эту броню. Она побывала, наверное, в боях и под Казанью, и в Ливонии, и в Сибири. Ее хранили в арсеналах московских царей, сибирского хана, хантского князя, ненцев и даже в храме с оракулом.

Трудно даже представить себе, через сколько рук она прошла, сколько человеческих глаз смотрело на нее с восхищением, жадностью, надеждой, ненавистью!

ШАДРИНСКИЙ БЕРДЫШ

В детские годы само это слово казалось и странным и привлекательным. Слышалось в нем и «бедро», и «ребро», и как будто что-то уменьшительное, вроде «малыш». Из исторических романов, которыми я в то время зачитывался, было ясно, что бердыш – оружие, но неясно, какое именно.

Как-то заглянул я в «Толковый словарь живаго великорусскаго языка» Владимира Даля. Там (между словами «бердыхать» – толкать, тузить, и «бердышный» – к оружию этому относящийся) про бердыш было сказано: «…широкий топор, иногда с гвоздевым обухом и с копьем, на длинном ратовище; алебарда, протазан. Бердыш перешло от нас на север Европы, где по свойству готского языка, к нему привесили an: bardis, bardisan; во Франции из этого сделали pertuisane, и слово это позже воротилось к нам, обратись в протазан».

Интересную судьбу самого слова рисует Даль, не правда ли? Видимо, оно происходит от слова «бердыхать» и означает «то, чем бьют».

Но все же, даже если знать, что ратовище – это древко, на которое насаживали топор или наконечник копья, из описания Даля, сделанного более ста лет тому назад, трудно понять, что это за «топор с гвоздевым обухом и с копьем».

«Идти в рать, так бердыш брать», – приводит Даль тут же характерную русскую пословицу. Значит, это было не какое-нибудь редкое, а, напротив, очень распространенное оружие!

Лишь много позже я узнал, что, строго говоря, протазан – не то же самое, что бердыш, да и алебарда, хоть и более похожа на бердыш, и ее часто с бердышом путают, все же другое оружие.

А бердыш – действительно оружие особенное и весьма интересное. Это и в самом деле боевой топор, но топор своеобразный. Лезвие его плавно выгнуто наружу, как молодой месяц, и образует два острых конца. Верхний конец заточен так, что им можно колоть, как копьем, у нижнего конца зачастую есть пластинка («косица» как ее называют), которую прикрепляют ремешком или гвоздями к древку. Само древко длинное: если насаженный на него бердыш поставить вертикально, топор окажется примерно на уровне плеча. На нижнем конце древка тоже острый наконечник – «копьецо», или «вток» (от слова «втыкать»). Воткнутый в землю бердыш будет крепко стоять, и в ложбинку между заостренным верхним концом и втулкой топора можно положить, например, ствол ружья, чтобы стрелять с упора. Бердышом, значит, можно было и рубить и колоть, на него можно было опереть пищаль, а это, когда появился бердыш, было особенно важно.

Наше современное ружье – оружие легкое и удобное. Из него можно стрелять лежа, сидя, с колена или стоя; чтобы его держать, не нужно больших усилий, это может делать и не очень сильный мужчина, женщина, даже ребенок. А первые ружья – аркебузы, мушкеты или пищали, как их называли на Руси – были тяжелыми, заряжались с дула, обращению с ними приходилось долго учиться, да и сила нужна была немалая. Без упора же не мог стрелять даже силач.

Поэтому четыреста с лишним лет назад во всех странах Европы пехота разделилась как бы еще на два рода войска. Стрелки, которых на западе называли мушкетерами, были главными из них. К своим тяжелым мушкетам они имели специальные подпорки для прицеливания – «подсошки», которые сами по себе не являлись оружием. Еще были у мушкетеров шпаги, но столько было хлопот при стрельбе с неуклюжими ружьями, что до шпаг в бою дело доходило совсем не так часто, как вы, наверное, читали об этом у Дюма. Когда мушкетеры перезаряжали ружья (а этот длительный тогда процесс приходилось повторять после каждого выстрела), они практически оказывались беззащитными. Вот для того, чтобы их прикрывать и вести в это время рукопашный бой, предназначалась вторая часть пехоты – пикинёры, вооруженные пиками – длинными копьями.

В России тогда впервые появилось постоянное войско – стрельцы. Они были и конными, но в основном – пешими. Вооруженные, конечно, пищалями, а не луками и стрелами (хоть и назывались стрельцами, а не пищальниками на манер мушкетеров), они не нуждались ни в подсошках, ни в прикрытии пикинёров. А все потому, что у стрельцов были бердыши, которые служили и подпоркой для стрельбы, и холодным оружием, чтобы колоть и рубить. Так, благодаря этому оружию, русская пехота избежала участи западноевропейской.

Стрельцы главная царева надежда – вербовались больше из простого народа, из посадских и крестьянских детей. За службу им давали не только денежное и хлебное жалованье, но и участки для дома и двора. В свободное от службы время стрельцы занимались тем же, чем и рядовые горожане – ремесленничали, приторговывали, огородничали.

Но служба царева была нелегкой. Стрелецкие полки на своих плечах выносили главную тяжесть войны. И в мирное время охраняли порядок, несли караул, стояли на границах.

Не было, пожалуй, такого дальнего укрепления, где не находился бы большой или малый гарнизон стрельцов…

Бердыш из-за его красивой формы стал не только боевым, но и парадным оружием.

Принимали ли иноземных послов – на всем пути их во дворец выстраивали стрельцов. Стрельцы красовались в ярких кафтанах и шапках – красных, желтых, лазоревых (у каждого полка был свой цвет), картинно опираясь на бердыши. По улицам города время от времени проходили стрелецкие караулы, мерно позванивая колечками, которые для этого специально вставлялись в отверстия, просверленные по нижнему краю бердышей сначала только для облегчения веса. Сама плоскость топора зачастую бывала покрыта затейливым узором – листьями, травами, изображениями чудовищ – «химер».

Были бердыши и с надписями.

В Историческом музее хранится один бердыш, на обухе которого вырезана надпись: «СОЛОВКИ». Трудно сказать, означает ли это, что бердыш сделан в Соловецком монастыре или что он принадлежит гарнизону этой первоклассной крепости, мощные стены и башни которой охраняли северный рубеж Русской земли.

Возможно и то и другое.

Но особенно интересная надпись есть на одном бердыше, хранящемся в музее города Шадринска. На плоскости топора выгравировано:

ЗРИ

СМОТРИ

РУБИ

И НЕ ПРОСПИ.

Почти что стихи.

Хорошее пожелание! И, видно, как раз к месту!

В XVI веке Шадринск еще не был городом. Это была слобода и крепость на далекой окраине – на реке Исети в Зауралье. Совсем близко начиналась Сибирь с ее беспокойным, частью монголо-татарским, частью покоренным ханами населением. Освоение сибирских земель шло после первых успехов Ермака не очень быстро и не очень гладко. Кругом плодородные земли, заливные луга, в лесах зверья видимо-невидимо! Но пользоваться всем этим богатством, обрабатывать эту целину можно было лишь под постоянной надежной охраной. Жизнь в слободе, окруженной не слишком-то дружественным населением, совсем не была беззаботной. Тут действительно надо было все время смотреть, иногда приходилось и рубить, и спасаться в крепостце, и особенно опасно было проспать.

Не так ли бывало зачастую и на других окраинах Русского государства в самые разные времена? Вспомните песню, написанную А. С. Пушкиным лет на двести с лишним позднее:

…………………………………

В реке бежит гремучий вал;

В горах безмолвие ночное;

Казак усталый задремал,

Склонясь на копие стальное.

Не спи, казак: во тьме ночной

Чеченец ходит за рекой.

Видите, призыв тот же самый, хотя и обращен к казаку, вооруженному пикой, а не к стрельцу, вооруженному бердышом.

Что нам известно о судьбе шадринского бердыша?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Судьбы вещей"

Книги похожие на "Судьбы вещей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Рабинович - Судьбы вещей"

Отзывы читателей о книге "Судьбы вещей", комментарии и мнения людей о произведении.