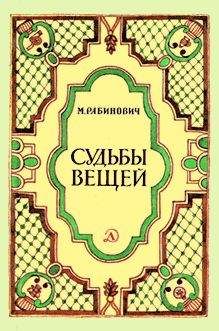

Михаил Рабинович - Судьбы вещей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Судьбы вещей"

Описание и краткое содержание "Судьбы вещей" читать бесплатно онлайн.

«Вещи имеют свою судьбу», – говорили в древности. И в самом деле, есть на свете много вещей, переживших удивительные приключения, каких нарочно не выдумаешь. Но ведь судьба вещи всегда в руках людей, а люди творят историю.

В этой книге множество рассказов, в которых вы прочтете о разных событиях из истории нашей Родины, событиях больших и малых, где так или иначе участвовали вещи, и, следя за приключениями вещей, вы узнаете немало нового о жизни нашего народа.

Написал ее Михаил Григорьевич Рабинович, ученый-археолог, который много работал на раскопках городищ и курганов, над коллекциями наших музеев.

Но что же изображали на печатях? Мог ли каждый заказать мастеру матрицу печати с любым, каким вздумается, изображением?

Оказывается, нет. Изображения на печатях делались по определенным и даже весьма строгим правилам. Каждый сеньор помещал на печати свое имя и герб, составленный по законам очень важной тогда науки – геральдики. У русских феодалов, например, нередко на печати было изображение «святого», имя которого носил владелец.

Но никогда ни у одного светского феодала не бывало на печати изображения богородицы. Это право принадлежало феодалам духовным.

Так, значит, перед нами печать духовного лица?

Да. И очень высокого сана. Вернее, даже не лица, а (если так можно выразиться о тех отдаленных временах) «учреждения». Это печать Киевской митрополии – церковного центра тогдашней Руси. К такому заключению пришел Валентин Лаврентьевич Янин. Он считает, что печать оттиснута в Киеве в конце XI века, между 1093 и 1096 годами. В то время в Киеве княжил Святополк, носивший «крестное» имя Михаила, и на оборотной стороне печати поместили изображение его «святого-тезки». Но нет никаких указаний на имя самого митрополита – первосвященника тогдашней Руси. В. Л. Янин объясняет это тем, что тогда как раз в Киеве митрополита не было: митрополит Иоанн III скончался, а его преемник, Николай, еще не был назначен или не прибыл из Константинополя. Митрополию возглавлял какой-нибудь «местоблюститель», лицо временное. Он не ставил на печатях своего имени.

В Московский Кремль печать попала, конечно, не сама по себе, а с какой-то грамотой, к которой была привешена. Зачем бы посылали из Киевской митрополии грамоту в эти места?

Сами киевские князья приняли православие, как государственную религию, всего немногим более чем за сто лет до того, и далеко не все русские были тогда христианами. Князь Владимир Святославич крестил торжественно киевлян в ручье, получившем с тех пор название «Крещатик», которое и сейчас еще носит проходящая в тех местах главная улица Киева. В других русских землях христианство распространялось медленно, с немалым трудом. Если киевских князей очень устраивал содержащийся в этой новой религии догмат «несть власти, аще не от бога», то народ относился к нему, вероятнее всего, без всякого восторга. Но это была только одна сторона дела. Вместе с восточным православием из Византии пришли и его служители – попы и иные духовные лица во главе с митрополитом Киевским и всея Руси. Князья приказали отдавать духовенству десятую часть урожая, дарили ему земли и разные ценности. А духовные лица всячески поддерживали княжескую власть. Так сложился союз церкви и феодального государства. Была и еще одна сторона этого дела: элита общества приобщилась к более высокой византийской культуре. Из Царьграда шли не только попы, но и художники, и архитекторы, и грамотеи, создавшие для Руси свою письменность, оттуда привозили не только церковную утварь, но и книги и разнообразные роскошные вещи, которые так приятно было иметь всякому зажиточному человеку, и даже разные деликатесы вроде тонких вин или прекрасного оливкового масла.

Христианство стало и новым знаменем киевских князей. Расширяя свои земли, покоряя независимые до тех пор племена, они неизменно провозглашали, что «просвещают их светом святого крещения».

А те держались не только за свою самостоятельность, но и за свои старые верования.

На юго-восточной окраине древнерусского государства таким племенем были вятичи.

В летописях раз пять написано, что их покоряли киевские князья. Покорил Святослав. Потом еще два раза покорил Владимир Святославич, тот самый, что «крестил Русскую землю».

Но и его правнук, тоже Владимир, прозванный Мономахом, дважды ходил походом в землю вятичей против их князька Ходоты и против его сына.

Наверное, глухой лесной край был труднодоступен для киевских дружин, и вятичи, признав когда-то господство Киева, продолжали жить по-своему, не очень-то считаясь с киевскими князьями.

У вятичей появились и свои собственные князья.

Долго держались вятичи и древних верований. Лет через триста после крещения киевлян они все еще хоронили по старому, языческому обряду, о котором вы уже читали в этой книге; только вот к XII веку перестали сжигать покойников, хоронили под курганом тело, а не прах.

Вятичские леса были для чужих заповедными. И сами князья не решались через них ездить – это было небезопасно. Назначит, бывало, киевский великий князь кого-нибудь из своих детей, братьев или племянников, скажем, князем переславским – и новоиспеченный князь едет в свой удел, город Переславль-Залесский (он так и назывался потому, что был от Киева за лесом), не через лес, а объездом – через Смоленск. Недаром старая былина о подвигах крестьянского сына из-под Мурома – богатыря Ильи – первым его подвигом считала, что Илья Муромец проехал в Киев «дорогой прямоезжею», через лес, да еще полонил там Соловья-разбойника.

А из князей первым проехал «сквозь вятичи», да еще дважды (это не считая военных походов), Владимир Мономах. Да ведь это было не в X, а в конце XI века, когда в земле вятичей были уже не только села, но и города.

Вот через города-то и можно было проникнуть в землю вятичей вернее, чем с огнем и мечом. В городах жили ремесленники и торговцы, которые и сами не раз в Киевщину ездили, и у себя киевских купцов принимали. В глухом вятичском городке Москове появились и красивые поливные киевские сосуды, и шиферные розовые пряслица, а то и вещи из далекого Херсонеса – корчаги с вином и маслом, фигурные замочки, дорогие парчовые ткани (из них особенно любили вятичские женщины делать себе кички). Так-то, миром, эту землю, пожалуй, скорей возьмешь.

За купцами шло в тот край и духовенство. Скоро в вятичских городах появились и церкви. Ученые думают, что в Москове посредине городка был когда-то языческий жертвенник, а потом, во времена Мономаха, на его месте построили первую московскую церковь Ивана Предтечи.

– Понимаете, ведь отсюда всего метров восемьдесят до того места, где стоял Иван Предтеча, – говорит Нонна Сергеевна, – то есть не сам Предтеча, конечно, а церковь его имени. А к церкви поднималась какая-то улица: вот и сейчас видны следы вымостки. На ее уровне и печать лежала.

В самом деле, если посылали из Киевской митрополии грамоту в Москов, то она должна была попасть скорее всего в церковь, где обычно и хранили всякие грамоты, или, скажем, в поповский дом поблизости от нее. А печать могла отвалиться где-нибудь на улице.

Итак, в конце XI века, за полсотни лет до того, как летопись впервые упомянула городок Москов, который стали позже называть Москвой, из города Киева написали в Москов грамоту и привесили к ней печать.

Долго ли, коротко ли везли грамоту через вятичские леса, только попала она все же к московской церкви Ивана Предтечи, да где-то здесь и отвалилась от нее печать, как будто нарочно для того, чтобы без малого через девятьсот лет попасть в руки археологов.

Что это была за грамота, мы не знаем. Может быть, из митрополии писали, что медленно идут дела с насаждением православия, что надо заменять старые обряды новыми. Что, конечно, хорошо, что вятичи все реже сжигают покойников, но надо добиваться, чтобы хоронили при самой церкви, в освященной земле, а свои курганные кладбища бросали бы, что нужно даже разрешить хоронить женщин в их украшениях – лишь бы при церкви. А может быть, просто этой грамотой утверждалась сама церковь – так тоже бывало. Может быть, впрочем, что грамоту написали по гораздо менее важному делу, скажем, чтобы сообщить о назначении нового попа. Многое можно думать – ведь грамоты-то нет!

Разве что когда-нибудь окажется среди старых бумаг пергаменная грамота XI века со следами оторванной печати – бывают же в архивах разные удивительные находки! Вряд ли грамота лежит в земле неподалеку от печати, ожидая только, когда археологи заложат новый шурф, но и такого случая нельзя исключать вовсе.

Раскопки на кремлевском мысу необходимы, даже если археологов не ждет та грамота.

КЛЕЙМО ЕПИСКОПА

Когда-то Красная площадь была главным торжищем Москвы. На ней стояли рядами лавки с разными товарами. Соседние с площадью переулки и сейчас называются Рыбный, Хрустальный; еще недавно был здесь и Ветошный переулок (ныне проезд Сапунова). Эти названия напоминают о торговых рядах, бывших здесь еще лет двести назад. В каждом ряду торговали тогда каким-либо одним видом товаров, например, рыбой, стеклянной посудой, разной одеждой – ветошью – и тому подобным. А за этими рядами (если идти от центра города, из Кремля) были кварталы, получившие название Зарядья. Здесь, на низкой части берега Москвы-реки, жила преимущественно городская беднота. Так в XVIII и XIX веках по соседству с Кремлем и Красной площадью, которыми славилась Москва, образовались настоящие трущобы. Сейчас эти тесные, неблагоустроенные дома снесены. На их месте – огромное здание гостиницы «Россия».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Судьбы вещей"

Книги похожие на "Судьбы вещей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Рабинович - Судьбы вещей"

Отзывы читателей о книге "Судьбы вещей", комментарии и мнения людей о произведении.