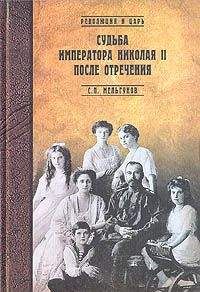

Сергей Мельгунов - Судьба императора Николая II после отречения

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Судьба императора Николая II после отречения"

Описание и краткое содержание "Судьба императора Николая II после отречения" читать бесплатно онлайн.

С.П. Мельгунов – самый крупный историк русского зарубежья, а может быть, и всей отечественной науки XX века по этим вопросам. До революции он являлся признанным авторитетом по истории русской церкви, прежде всего старообрядчества, сектантства. Под его редакцией вышли многотомные коллективные труды, составляющие гордость русской историографии: "Великая реформа 19 февраля 1861 г." (7 т.), "Отечественная война и русское общество" (6 т.), "Масонство в его прошлом и настоящем" (З т.). В 1913 году совместно с В.И.Семевским Мельгунов организовал крупнейший русский исторический журнал "Голос минувшего" и редактировал его на протяжении 10 лет (вышло 65 томов).

В трилогию "Революция и царь" входят книги "Легенда о сепаратном мире. Канун революции", "Мартовские дни 1917 года", "Судьба императора Николая II после отречения. Историко-критические очерки". Они составляют яркую, насыщенную живым дыханием времени хронику мятежных лет, переломивших судьбу России. Эту хронику отличают богатейшее использование исторических источников, объективная оценка происходившего, публицистическое биение авторской мысли, документальные фотографии.

Труднее попасть под гипноз, отвлеченно изучая материалы в виде интимных писем, дневников, воспоминаний и т.д., в таком изобилии появившихся после революции. До переворота наши суждения о личности царствовавшего монарха опирались на формальное восприятие фактов, проходивших перед нашими глазами, и на субъективно толкуемое, – на слухи, легенды и т.п. Многие из них, при изучении документов, разорялись, как дым. Исключительно достойное поведение Царя в течение всего периода революции заставляет проникнуться к нему и уважением, и симпатией. Впрочем, я готов заранее признать, что нашим современникам непосильно объективное начертание облика последнего русского Императора (по крайней мере – императора-самодержца) – на наше восприятие всегда слишком сильно будет давить мученический венец, принятый царской семьей в ночь екатеринбургских ужасов…

Иностранцу, воспитанному в английской парламентской традиции, может показаться, что если во время революции – в момент коллективной истерии – люди знали бы то, что мы знаем теперь о вмешательстве верховного властителя в управление Империей, вероятно, его судьба была бы предрешена гораздо раньше. Это – заключение проф. Пэрса, написавшего предисловие к книге Керенского. Русский историк и современник не может не прийти к выводу противоположному: то, что мы знаем теперь, только смягчает и значительно ослабляет мрачную картину дореволюционного прошлого, которую современники воспринимали с большой, подчас болезненной остротой. С этим заостренным чувством враждебности к династии современник вошел в революционную полосу. Мимо его сознания прошло и то, что сделавшийся ненавистным Царь отрекся от престола добровольно. Моральное обязательство, которое перед ним приняло на себя правительство, было совершенно чуждо восприятию подавляющей части либеральной и демократической общественности. Почему?.. В самой форме, в которой был опубликован акт отречения, как бы отсутствовал момент добровольного согласия, манифест, контрасигнованный подписью министра двора Фредерикса, был помечен 12 часами 2 марта вопреки псковскому соглашению. Правда, в рассказе депутата Шульгина, напечатанном в газетах через несколько дней и данном в порядке частного осведомления, упоминалось о том, что Государь согласился на отречение до проезда делегатов от Временного Комитета. Но это не было сообщение официальное. Правительство не сочло нужным, ни тогда, ни позже, подчеркнуть добровольное отречение бывшего Императора – факт, который несомненно облегчил бы новому правительству заботы об охране царской семьи. И психологически отречение воспринималось как низложение. Как выше указывалось, через несколько уже дней стало меняться понемногу и словоизображение: термин «низложение» заменил термин «отречение», и не только в органах революционной печати, но и на столбцах буржуазной повседневной печати (даже в такой корректной газете, как «Русские Ведомости»). Термин «свергнутый царь» фигурирует даже в разных воззваниях, выпущенных от имени Государствен. Думы.

По всей совокупности арест царской фамилии не произвел отрицательного впечатления в обществе, которое отнеслось к этому акту по меньшей мере равнодушно, – скорее сочувственно. «Царь арестован» – вот все, что записано в дневнике писательницы, для которой вопросы морали и чести, казалось бы, стояли на первом месте (дневник Гиппиус). На другой день она прибавила: «Он молчаливо, как всегда, проехал ночью в Царскосельский дворец, где его и заперли…» Арест Царя – это временная изоляция в тревожную, при неустановившихся порядках, эпоху. Это – гарантия от всевозможных попыток реставрации, ибо царь есть символ старого порядка, опора монархических кругов. С такой точки зрения рассматривался и вопрос об отъезде царской семьи за границу. Полным искажением общественной психологии того времени является попытка отнести опасения, возникшие в советских кругах, к числу изолированных действий демагогов, возбуждавших дурные инстинкты толпы. Настойчивость Исполнит. Ком. скорее вызывала одобрение, – к тому же широкое общественное мнение не проводило еще резкой грани между правительственной политикой и советской в вопросе о ближайших судьбах династии. Иллюстрацию мы видим в настроении Московского Комитета общественных организаций. Ее можно найти в более позднем публичном выступлении (в мае) лидера той группы социалистов, которую относили по терминологии того времени (иногда иронически) к «государственно-мыслящим». Мякотин, столь враждебный претензиям советских вождей говорить от всей демократии, противник контроля профессиональных организаций над Времен. Правит., превращавшего общественное «мнение» в недвусмысленную опеку, а идеологические» директивы политических партий в постулат реальной политики, в докладе («Завоевание революции») очень определенно подчеркнул положительное значение в проведении решительных мер в отношении династии.

Обозревая прошлое ретроспективным взглядом, легко сказать, что в «первой стадии» революционный процесс в России не имел «никаких видимых врагов» и что долгое время ссылка на «контрреволюционную» опасность оставалась лишь демагогическим приемом, лишенным реального основания, если не считать, что «контрреволюция» существовала потенциально. Этот вывод русского историка (Милюков в «России на переломе»), к которому историк-иностранец с своей стороны поспешит присоединиться, опираясь на авторитетное свидетельство человека, являвшегося одной из главных пружин в февральские дни. В предисловии к книге Керенского Пэрс пишет: «Керенский доказывает с большой очевидностью в своем труде, что никогда не было никакого намека на восстановление монархии в лице Николая II, даже в случае, вещь невозможная, если бы реакционеры посредством настоящего чуда могли вновь прийти к власти». Допустим, что этот, скорее социологический, вывод объективно правилен, но такой не могла быть психология современников в первые недели революции. «Контрреволюция», существовавшая потенциально в мартовские дни, кажется не «чудом», а «возможной» «конкретной опасностью». Гораздо большим «чудом» была сама по себе «бескровная» революция. Казалось, идиллия должна кончиться. Не будем чрезвычайно обольщаться официальными славословиями революционной романтики, подчас, может быть, и не всегда искренней. Верил ли Гучков в то, что он говорил 8 марта в военно-промышленном комитете о перевороте?.. По утверждению Набокова речь военного министра, произнесенная накануне в заседании правительства, звучала полной безнадежностью, – мемуаристу кажется, что уже тогда Гучков в глубине души считал дело проигранным! «Этот переворот был подготовлен не вами, кто его сделал, а теми, против кого он был направлен. Заговорщиками были не мы, русское общество и русский народ, заговорщиками были представители власти. Этот переворот является не результатом какого-нибудь умного и хитрого заговора, какого-нибудь комплота, каких-нибудь замаскированных заговорщиков, которых искали во тьме агенты охраны. Этот переворот явился зрелым плодом, упавшим на землю. Он явился результатом стихийных сил, которые вышли из русской разрыхленной почвы. В том, что наш переворот явился результатом исторической необходимости, прямая гарантия его незыблемой почвы. Не людьми переворот сделан, поэтому не людьми он может быть нарушен. И вот мы должны… внедрить в общественное сознание, что наша позиция прочна, и никто, никакие заговорщики не могут нас сбить с нее… Конечно, первая стадия в этом историческом явлении – разрушение старой власти. Обломки ее валяются повсюду. Подмести их и вывести из нашей русской жизни необходимо (бурные аплодисменты). Но это мелкая, черная работа, а перед нами открывается другая работа, работа творческая, для которой потребуются все гениальные силы, заложенные в души русского народа».

В этом «стихийном» перевороте, – в том, что он был подготовлен не теми, кто его совершил, и крылась опасность его непрочности. События пошли не путем, предсказываемым скептиками. Но это не доказывает, что прогноз сам по себе был неправилен, что опасения были необоснованны; это свидетельствует лишь о том, что профилактически меры возымели свое актуальное воздействие, т.е. что с точки зрения торжества революции они были применены более или менее целесообразно, несмотря на уродливые формы, в которых подчас они применялись.

Были прозорливые люди, которые с первого дня переворота поняли, что главная опасность – «слева»: к ним принадлежал будто бы депутат Маклаков. Сделалась даже популярной ссылка на крылатую фразу, им брошенную при посещении на второй день революции министерства юстиции в качестве комиссара от Временного Правительства. Не скрывая своих опасений за будущее, думский депутат, оглянувшись на вошедшего товарища курьера, сказал по-французски: Le danger est а gauche. Попало это предсказание в историческую литературу со страниц воспоминаний проф. Завадского, слышавшего от свидетеля – мужа своей сестры, занимавшего должность директора второго департамента министерства. Не очень правдоподобен эпизод, вставленный в довольно фальшивую раму. Во вне Маклаков во всяком случае высказывался по-иному, чем это рисуется в приведенном скорее анекдоте. В московском докладе 31 марта Маклаков, подчеркнув, что «наступило время, когда не только можно, но и необходимо говорить только правду и договаривать ее до конца», указал на две опасности, стоящие перед революцией: опасность германская и реакция. «Реакция неизбежна, – говорил оратор. – Каждый подъем сопровождается упадком. Важно, чтобы реакция не перешла известной грани. Если в настоящий момент не оказать поддержки армии в ее героическом усилии в борьбе с врагом, то мы этим самым будем способствовать развитию реакции в армии, которая по окончании войны может привести к ликвидации свободы».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Судьба императора Николая II после отречения"

Книги похожие на "Судьба императора Николая II после отречения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Мельгунов - Судьба императора Николая II после отречения"

Отзывы читателей о книге "Судьба императора Николая II после отречения", комментарии и мнения людей о произведении.