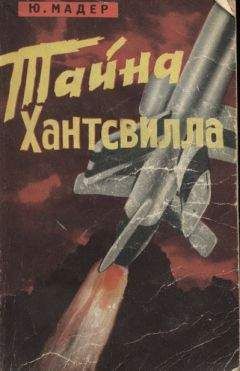

Юлиус Мадер - Тайна Хантсвилла

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тайна Хантсвилла"

Описание и краткое содержание "Тайна Хантсвилла" читать бесплатно онлайн.

Немецкий публицист Юлиус Мадер хорошо известен советскому читателю как автор книг «По следам человека со шрамами», «Серая рука», «Убийцы в засаде», «Гангстеры Аллена Даллеса».

В своей новой работе Мадер разоблачает преступное прошлое гитлеровского ракетчика Вернера фон Брауна, возглавляющего ныне центр американского ракетостроения в Хантсвилле.

«Выпуск более рентабельной с точки зрения частного хозяйства продукции» осуществлялся в различных вариантах.

Возьмем для примера завод «Велла». В маленьком городке Ротенкирхен в Фогтланде некие братья Штроер на своем небольшом, почти полукустарном предприятии изготовляли помаду и жидкость для завивки, сушилки для волос и парики. К 1939 году фирма имела неплохую репутацию, но, очевидно, владельцам этого было мало. Братья Штроер вступили в нацистскую партию, чтобы содействовать осуществлению гитлеровских планов мирового господства. Трудно сказать, сколько именно пожертвовали они на подготовку летчиков для геринговских бомбардировщиков, но, верно, немало. Зато они и сами охотно претендовали на финансовую помощь своих нацистских сообщников, чтобы, пользуясь государственными субсидиями, сбывать по бросовым ценам свою продукцию на зарубежных рынках. Рука руку моет! Недаром братья Штроер (о чем свидетельствуют сохранившиеся бухгалтерские документы) не пожалели многих тысяч марок в «фонд Адольфа Гитлера».

Когда Гитлер начал свою разбойничью войну, активный член милитаристского союза «Стальной шлем», капитан запаса Карл Штроер тоже пошел на фронт – только на «тыловой»! – и начал биться... за военные заказы. Уже вскоре его предприятие приступило к выпуску военной продукции и с 1943 года стало крупным поставщиком материалов для самолетов-снарядов и ракет. Если в 1943/44 хозяйственном году прибыль, полученная фирмой «Велла» от производства военной продукции, составляла 176 тысяч марок, то в 1944/45 году она уже равнялась 470 тысячам, а объем производства в стоимостном выражении удвоился. В результате – свыше 20% чистой прибыли, жить можно! Оба братца – разумеется, освобожденные по броне от военной службы – нажили за войну и на войне круглый миллион. Теперь они уже промышляли не патентованным средством для рощения волос, нет, в погоне за куда более легкой и обильной прибылью они стали кровавыми торговцами смертью.

Фирма «Велла»41 была лишь одним из тех 800 предприятий, которые успешно домогались заказов по реализации гитлеровской ракетной программы. Столь же характерна в этом отношении, например, и фирма «Крайзельгерете Гмбх» (Берлин – Бриц), которая с самого начала оснастила свой завод агрегатами для производства боевых ракет.

Однако на львиную долю в производстве ракетного оружия претендовали другие, более влиятельные и мощные силы, стремившиеся занять свое место в самой агрессивной и алчной группе германских империалистов.

В прежних войнах, которые вели империалисты, подавляющую часть прибылей обеспечивали себе те группы финансового капитала, которые держали в своих руках уголь, чугун и сталь. Война поглощала прорву металла, и с каждой его тонны капиталисты взимали свою обильно политую кровью дань. Прежде, к примеру, артиллерия была той огневой ударной силой, которая предназначалась для взламывания вражеской обороны. 200 и более орудий и минометов на километр линии фронта обрушивали свой огонь на противника, чтобы превратить в сплошное месиво от 25 до 40% его живой силы и техники. Отсюда можно сделать вывод, сколь велик был расход боеприпасов и сколь огромна была потребность в несущем смерть металле. Если учесть, что зенитной артиллерии требовалось 400—600 снарядов, чтобы в цель попал один, то это означало, что прибыли соответствующих концернов росли как на дрожжах.

Теперь же, в период второй мировой войны, в первый ряд торговцев смертью выдвигались магнаты электротехнической промышленности, которые сумели добиться ведущего положения и отстоять собственные интересы в погоне за военными заказами. На то имелись как военно-технические, так и экономические причины. Если раньше на долю электроконцернов приходилось примерно 25% стоимости военного самолета, то при производстве ракеты стоимость электронного и электротехнического оборудования и приборов точной механики составляла уже 50%. Иначе говоря, она равнялась половине заводской цены ракеты. Реализация планов Вернера фон Брауна могла дать электромонополиям фашистской Германии заказы на сумму полмиллиарда, а вскоре – и свыше миллиарда марок в год.

Электроконцерны, и без того по горло загруженные военными заказами, ринулись в бой за ракеты.

Один из крупнейших монополистов гитлеровской Германии – Карл Фридрих фон Сименс, глава известного электроконцерна «Сименс унд Гальске», 19 марта 1940 года на собрании акционеров этой компании так охарактеризовал положение с военными заказами: «Прямые и косвенные военные запросы значительно превышают нашу производственную мощность... В сравнении с периодом (первой. – Ю. М.) мировой войны требования, которые предъявляются войной к электротехнической промышленности в ее исконной области, возросли во много раз. Пока продолжается война и имеются в наличии люди и материалы, такое положение в этой отрасли промышленности останется без изменений».

То же самое можно сказать и об акционерной электрокомпании «АЭГ», более 80% продукции которой уже шло на нужды фашистской военной машины. Ее берлинское дочернее предприятие «Телефункен» поставляло электрооборудование для ракет «А-4». Этим же занимался и принадлежавший «АЭГ» завод электроаппаратуры в Берлин-Трептове42.

Обороты и прибыли концерна «АЭГ» от военных заказов возрастали прежде всего в связи с самолетостроением и параллельно с конструированием и производством боевых ракет. Если этот общий оборот в 1932/33 хозяйственном году равнялся 180 миллионам марок, то в 1938/39 году он составлял уже 604 миллиона, а в 1943/44 году увеличился до 1 миллиарда марок. Эти цифры достаточно красноречиво говорят о том, что выпуск военной продукции действительно куда более рентабелен с точки зрения частной собственности! Такая точка зрения вполне разделялась и акционерами «АЭГ»; она отражала огромную заинтересованность монополистических кругов в политике вооружения и войны. Нет, вовсе не монополии действовали по указке Гитлера, его сатрапов и генералов, как это могло казаться, а наоборот – те плясали под дудку монополий.

В июне 1946 года один из членов правления «АЭГ», Фридрих Шпенарт43, взялся за перо, чтобы попытаться обелить заправил концерна, виновных в тяжких военных преступлениях. Он нагло утверждал, что компания «АЭГ», «в противоположность другим крупным хозяйственным предприятиям (под которыми Шпенарт явно подразумевал конкурирующий концерн Сименса. – Ю. М.), до прихода национал-социалистов к власти, а также в начале их правления стояла в стороне от махинаций гитлеровцев и все руководящие ее лица отказались дать впрячь себя в руководимую национал-социалистами экономику». Эту отрицательную позицию, утверждает Фридрих Шпенарт, компания «АЭГ» якобы «продолжала сохранять и после прихода нацистов к власти, вплоть до краха национал-социалистского режима в 1945 году»44. Все это, как и утверждения о незначительном участии «АЭГ» в конструировании и серийном производстве гитлеровских военных ракет, – наглая ложь. Концерн «АЭГ» с самого начала захватил командные позиции в фашистском ракетном деле, и, при всех имевшихся разногласиях по второстепенным вопросам, управление вооружений сухопутных сил, министерство вооружения и генеральный штаб всегда перед ним пасовали.

В начале 1943 года нацистский министр вооружения Шпеер образовал «комиссию по созданию дальнобойного оружия» с целью непосредственно связать деятельность вермахта по развитию военной техники с военной промышленностью. Этот синклит по вопросам вооружения состоял из представителей заинтересованных и участвовавших в военном производстве монополий, а также министерств Геринга45 и Шпеера. В комиссию входили также главнокомандующий армией резерва и начальник штаба управления вооружений сухопутных сил. Председательский пост в комиссии сразу же захватил концерн «АЭГ». Его берлинский директор профессор Вальдемар Петерсен тесно сотрудничал со всесильным главарем СС Генрихом Гиммлером – последним главнокомандующим армией резерва – и в интересах «АЭГ» способствовал процветанию кровавого ракетного бизнеса. Не менее ревностно трудился на поприще бесперебойного серийного выпуска боевых ракет и другой «вервиртшафтсфюрер» – доктор инженерных наук Ганс Хейне, генеральный уполномоченный «АЭГ», член «Промышленного совета по выпуску приборов для военно-воздушных сил» и руководитель «Главного комитета по авиационному оборудованию» министерства вооружения и военной промышленности46. За «самоотверженную» активную деятельность на этом поприще Гитлер наградил его «рыцарским крестом к кресту за военные заслуги»47. Концерн «АЭГ» позаботился о том, чтобы именно его люди держали в своих руках рычаги не только «наверху», но и во всех нижестоящих звеньях.

Если в фашистском ракетном бизнесе «АЭГ» зачастую удавалось оттеснить на второй план крупнейший германский электроконцерн Сименса, то это отнюдь не значит, что тот не способствовал столь же рьяно производству «чудо-оружия». В этом концерне, объединявшем большое число предприятий, особенно выделялся своим рвением нацистский специалист по военной технике Ганс Бенкерт. До войны его оклад равнялся 49 тысячам марок в год, а затем подскочил до 100 тысяч. В награду за активное участие в выпуске военных самолетов и ракет фюрер повесил ему на грудь «крест за военные заслуги». Трест Сименса специализировался на производстве дорогостоящих приборов управления ракетами и обеспечил себе в этой области монопольное положение. О получении постоянных заказов и платы за орудия убийства заботился Герман фон Сименс48 – потомок прусского лейтенанта артиллерии Вернера Сименса, заложившего в середине прошлого века краеугольный камень этого предприятия-спрута. Будучи членом фашистского «Генерального совета экономики», Герман фон Сименс участвовал в определении и проведении гитлеровской политики вооружения. По договоренности Хеттлаге с генерал-майором Дорнбергером под руководство концерна Сименса был передан и экспериментальный ракетный завод в Пенемюнде.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тайна Хантсвилла"

Книги похожие на "Тайна Хантсвилла" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юлиус Мадер - Тайна Хантсвилла"

Отзывы читателей о книге "Тайна Хантсвилла", комментарии и мнения людей о произведении.