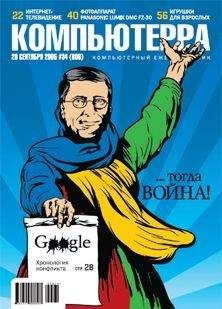

Компьютерра - Журнал «Компьютерра» №35 от 28 сентября 2005 года

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Журнал «Компьютерра» №35 от 28 сентября 2005 года"

Описание и краткое содержание "Журнал «Компьютерра» №35 от 28 сентября 2005 года" читать бесплатно онлайн.

Л.Л.-М.

Сети + образы = мобилизация

Наша беседа с Виктором Сергеевым началась с вопроса, вокруг которого построена вся сегодняшняя «тема номера»: есть ли что-нибудь рациональное за сообщениями о методиках целенаправленного воздействия на социальные процессы, основанных на точном компьютерном моделировании? В частности, возможно ли, что сценарий перестройки в СССР, завершающийся распадом страны, был предварительно просчитан (спецслужбами Запада, естественно), а затем ими же успешно реализован?

— Рациональное за этим — очень быстро растущий интерес к теории социальных сетей и представление о том, что именно структура социальных сетей определяет очень многие социальные процессы. Связанная с этим математическая идея предельно проста и заключается в том, что в некоторых обстоятельствах социальные сети имеют структуру «сетей малого мира»[См. «КТ» #529, А. Карпов, "Мир тесен", а также Duncan J. Watts, «Six degrees», Vintage, London, 2003] (small world). В популярной метафоре обитателей такого «мира» отделяют друг от друга лишь несколько рукопожатий. Характерная структура таких сетей — кластеры с плотными графами внутренних связей, эти кластеры сами объединены в кластеры следующего уровня и т. д.

Подобные сети изучались в разных контекстах — в частности, при прогнозировании возможных эпидемий. Дело в том, что в таких структурах болезни распространяются очень быстро. Если инфекция передается по воздуху, то все 150 пассажиров самолета, летящего из Сингапура в Париж, связаны в малый мир. Если у одного из них грипп, заражены будут многие. А вот дальнейшее распространение болезни зависит от того, как устроено общество. Если в нем типичны кластеры из 100—200 тесно общающихся между собой людей и эти кластеры пересекаются друг с другом — получится стремительный волнообразный процесс массового заражения. Если же кластеры очень маленькие — скажем, семья из трех человек, — массовой эпидемии не будет. Точно так же со СПИДом. Он распространяется, захватывая сообщества людей, у которых сексуальные связи сильно пересекаются, образуют малый мир.

Так вот, к сетям социальных связей, имеющим структуру малого мира, как раз и применимы сетевые технологии «массовой мобилизации». Если в такие сети «вбросить» яркие, мобилизующие образы, они будут распространяться там, как эпидемия. При точном выборе образов возникает массовая социальная реакция. Происходит мобилизация (в традиционной советской терминологии — «подъем масс на борьбу во имя идеи») — причем минимальными средствами и в минимальное время.

Для успеха сетевых технологий мобилизации крайне важны две вещи: наличие в обществе мощных социальных сетей «малого мира» и система ярких, мобилизующих образов.

Каковы примеры таких образов и сетей ?

— Вот шокирующий, может быть, пример — исключительно ярким образом стали трагические события «9/11» в Нью-Йорке. С моей точки зрения, эти события имели громадное мобилизующее влияние в ряде стран мусульманского мира, потому что сети для распространения подобных образов были уже готовы: малые миры прихожан мечетей; обширные на Ближнем Востоке сообщества людей, связанных сетевыми отношениями в торговле. Другой пример — разгон войсками митинга в Тбилиси накануне Первого съезда народных депутатов СССР в 1989 году, вызвавший фантастический по силе эффект в малых мирах интеллигенции, которые существовали в академических институтах. В значительной мере этот эффект и послужил основой для политической мобилизации — создания мощного движения «Демократическая Россия». Или вот очень интересный вопрос: что было социальной основой фашизма в Германии? Помните героев Ремарка, братства ветеранов-фронтовиков Первой мировой? Именно эти социальные сети стали основой организаций штурмовиков — в них в основном были люди, вместе сражавшиеся на фронте. Теперь посмотрим, в какой момент начало бурно развиваться фашистское движение. 1929 год, крах мировой экономической системы. Лопнули банки. Безотказно сработал образ, который был «вброшен» в сеть: виноваты во всем еврейские банкиры.

Здесь важно подчеркнуть: уже существующие в обществе сети, независимо от того, как они возникли, прекрасно могут использоваться в новых целях. Если говорить о перестройке в СССР, я не думаю, что в то время кто-то специально строил математические модели этого процесса, вычислял эффективные воздействия, ведущие к краху СССР, хотя на интуитивном уровне ситуация, конечно, анализировалась. Очевидно одно: решающую роль в антикоммунистической мобилизации 1985—91 гг. сыграло наличие готовых сетевых структур со свойствами малого мира, в которые была включена, по сути, вся интеллигенция: и институты Академии наук, и отраслевые институты, и университеты, миллионы людей с очень схожими образами мира. Эти образы усиливались, циркулируя в сетях. А ведь если вы можете вывести на улицы даже полмиллиона человек, то ни армии, ни спецслужбам нечего будет этому противопоставить.

Насколько типично возникновение социальных сетей малого мира?

— Это зависит от многих факторов. Для Европы в целом не характерно существование малых миров большого размера (порядка ста человек). В Швеции, например, не образуются локальные коммьюнити такой численности. А вот иммигранты, которые туда попадают, — иранские, иорданские, балканские, — образуют малые миры из нескольких сот человек, постоянно общающихся друг с другом. Нечто вроде колонии эмигрантов из СССР на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, — почти замкнутая среда, где многие по-прежнему говорят только по-русски.

Сообщества, связанные с религиозными организациями, тоже очень различны. Насколько я могу судить, прихожане православного храма часто даже не знакомы друг с другом. В то же время в исламском мире мечеть — центр социальной жизни района, она консолидирует тот самый малый мир, через который легко осуществить мобилизацию, что иногда и происходит. Вспомните радикальные движения в исламе в средние века, и даже в XIX веке, — например, периодически случавшиеся в Иране бунты, в результате одного из которых был убит Грибоедов. Проповедник что-то произносил в мечети, бросал призыв — и толпа тут же шла громить российское посольство. Причем в случае с Грибоедовым инициатором событий был, по-видимому, английский агент. Тогда такие вещи активно использовались — понимающими людьми, что называется.

А какое новое качество возникло в сфере таких операций с появлением компьютерных моделей общества? Можно ли прогнозировать последствия, гоняя модель на суперкомпьютере?

— Просчитать можно многое, но я не верю, что для этого нужны суперкомпьютеры. Все, что обеспечивают формализованные сетевые модели, можно просчитать на любом PС. Например, с помощью этих моделей можно оценить затраты, которые нужны для мобилизации.

Можно ли создать мобилизующие сети искусственно?

— Теоретически — да, но, как правило, затраты будут неприемлемы. Ведь нужно не просто перезнакомить людей друг с другом — нужно их чем-то связать. Связи в малых мирах фундаментально неидеологические. Это миры совместного проживания, миры повседневности. Группа мигрантов во враждебном окружении. Люди, работающие на одном предприятии и каждый вечер пьющие вместе пиво в соседнем кабаке. Или — каждый вечер проводящие вместе на каких-нибудь вечеринках, как это было в академических институтах в СССР. Таким миром может быть даже двор в городском доме (но сейчас дворов почти не осталось).

Впрочем, примеры искусственного создания сетей для политической мобилизации есть. Идея объединенной Европы — вы думаете, она сама возникла и сама захватила всех? Были заинтересованные люди, разработка и распространение идеи финансировались. В результате внутри политической элиты возникла критическая масса людей, приверженных этой идее. И вот после полутора веков непрерывных войн между Германией и Францией, в том числе двух мировых, они вдруг договорились об объединении экономических активов. Это же поразительно. А ведь в этих странах были острейшие проблемы на пути таких проектов — представьте себе отношение французского общества в 1950 году к Германии.

Однако типичный сценарий сетевой мобилизации иной. Он опирается на, условно говоря, дешевую сеть (скелет этой мобилизационной структуры, первичную сеть людей-хабов, которые имеют большое количество личных связей и могут организовать распространение нужных образов), надстроенную над уже существующей структурой малых миров. Так действовали и Ленин, и Муссолини, и многие другие. Как возникло, например, международное рабочее движение?

Капиталистические предприятия в то время были готовыми малыми мирами. Оставалось их использовать. Успех марксизма был в том, что его основатели поняли, какие образы надо «вбросить» в малые миры, чтобы спаять из них сеть. «Коммунистический манифест» — это текст, создающий замечательные образы: «Призрак бродит по Европе…». Но сейчас нет рабочих малых миров — и все! Закончилось рабочее движение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Журнал «Компьютерра» №35 от 28 сентября 2005 года"

Книги похожие на "Журнал «Компьютерра» №35 от 28 сентября 2005 года" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Компьютерра - Журнал «Компьютерра» №35 от 28 сентября 2005 года"

Отзывы читателей о книге "Журнал «Компьютерра» №35 от 28 сентября 2005 года", комментарии и мнения людей о произведении.