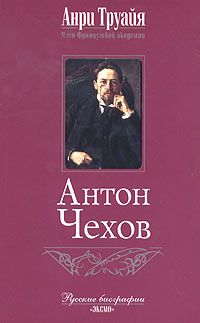

Анри Труайя - Антон Чехов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Антон Чехов"

Описание и краткое содержание "Антон Чехов" читать бесплатно онлайн.

Кто он, Антон Павлович Чехов, такой понятный и любимый с детства и все более «усложняющийся», когда мы становимся старше, обретающий почти непостижимую философскую глубину?

Выпускник провинциальной гимназии, приехавший в Москву учиться на «доктора», на излете жизни встретивший свою самую большую любовь, человек, составивший славу не только российской, но и всей мировой литературы, проживший всего сорок четыре года, но кажущийся мудрейшим старцем, именно он и стал героем нового блестящего исследования известного французского писателя Анри Труайя.

Он мечтал отправиться морем в Алжир, но штормило, и плавание в таких условиях могло плохо кончиться. Пришлось ему довольствоваться поездкой в Италию — с другом своим Ковалевским, которому он признался ночью в поезде, что как медик знает: жить ому осталось недолго. Они отбыли из Ниццы 26 января, посетили Пизу и Флоренцию, но главным пунктом в маршруте был Рим. «Ах, какая чудесная страна эта Италия, — пишет он 2 февраля Ольге из «вечного города». — Удивительная страна! Здесь нет угла, нет вершка земли, который не казался бы в высшей степени поучительным»[568]. К этому времени Антон Павлович уже знает из ее телеграммы, что «Три сестры» прошли в Москве с успехом, но всего за три-четыре дня до того очень переживал, как идут дела с постановкой: «Шла моя пьеса или нет? Мне ничего не известно»[569]. Его не оставляла тревога о том, понравится ли спектакль публике, не свидетельствует ли молчание «художественников» о провале… Между тем опоздание писем и телеграмм объяснялось просто: сам же Чехов так часто менял адреса, что почте за ним было не поспеть. И вот в начале февраля он понимает, что вроде бы можно успокоиться: получена догнавшая адресата только спустя трое суток телеграмма от Немировича-Данченко о том, что премьера состоялась 31 января 1901 года и прошла с большим успехом, только второй акт показался затянутым. Ольга написала 5 февраля, что по всей Москве только и разговору что о «Трех сестрах»… Но все это драматурга не успокаивало, он чувствовал: тут не вся правда, от него что-то скрывают. Действительно, публику, чуть позже полюбившую спектакль, на первом представлении — чем дальше по ходу действия, тем больше — смущали бессвязность диалогов, долгие паузы между репликами, полное отсутствие действия, непонятное поведение персонажей, которых явно одолевали сомнения, и они ни на что не могли решиться. Рецензенты же вообще оказались безжалостны: вот как описывает происходившее в то время театровед Н. Эфрос в книге «Три сестры» в Московском художественном театре»: «Наутро после спектакля большинство… узнало от газетной критики, что «Три сестры»… совсем даже и не пьеса, а так, невесть что. Чехов, во-первых, обокрал самого себя, ибо все это у него уже было, и автор «Трех сестер» много заимствует у автора «Дяди Вани». Во-вторых, Чехов регрессирует, потому что раньше бывшее было много лучше. В-третьих, Чехов начинил свою новую пьесу, как фаршем, несуразностями, не-жизненностями. В-четвертых, Чехов сочетает какие-то несочетаемые идеи, проповедует не то оптимистический пессимизм, не то пессимистический оптимизм»[570]. Чехов за границей не мог прочесть русских газет, разумеется, ему приятны были похвалы в телеграммах и письмах, но после первых же он понял: за этими гимнами в его честь кроется своего рода заговор молчания. Друзья таким образом проявляли милосердие к нему. Единственный из них, редактор-издатель «Русской мысли» Вукол Лавров (кстати, он и опубликовал у себя пьесу в феврале 1901 года) ясно выразил свою мысль, написав автору, что, конечно, успех «Трех сестер» не такой шумный, как успех «Чайки», зато более определенный и более значимый. Понадобилось, как вспоминает Станиславский, три года после первой постановки, чтобы «публика постепенно оценила все красоты этого изумительного произведения и стала смеяться и затихать там, где этого хотел автор. Каждый акт уже сопровождался триумфом»[571].

А пока… Пока спектакль потихоньку завоевывал зрителя, а драматург дрожал от холода в Вечном городе, где неожиданно выпал снег. Чехову пришлось отказаться от намерения побывать в Неаполе и сесть на корабль, идущий совсем в другом направлении — к Одессе. Оттуда он отправился в Ялту и, едва прибыв туда, даже не отдохнув с дороги, написал сестре и Ольге о том, что не спал ночь, что здоров, но очень беспокоится, ничего не зная насчет обстановки в Москве — с его пьесой в частности, и ждет подробнейшей, со всеми деталями, телеграммы.

Оказавшись в России, Антон Павлович смог познакомиться с прессой, но еще до этого он твердо знал: его произведение не поняли. Собственно, ничего другого он и не ожидал. Но предчувствовал, что со временем пьесу оценят даже те, кто теперь критикует ее за тягучесть и недостаточный блеск.

Прототипом провинциального городка, где происходит действие «Трех сестер», Чехов выбрал Воскресенск, вспомнив свое пребывание в сонной глуши, где интеллигенция и офицеры стоявшего там гарнизона томились от скуки и косности окружающего мира, не находя радости в пустой болтовне. К этим воспоминаниям добавилось то, что осталось в памяти от дней, проведенных в Луке, в поместье трех сестер Линтваревых. В сознании художника волшебно соединились две группы персонажей, никогда не встречавшихся в действительности. Три сестры, молодые женщины с неустроенной судьбой, принимают у себя в доме приезжих артиллеристов.» И вся пьеса построена на отношениях, возникших в результате этой необычной встречи.

Чеховские три сестры, генеральские дочки, родились в Москве, и главная безумная их мечта — вернуться туда, покончив с вульгарностью и ничтожностью провинциальной жизни. «В Москву! В Москву!» — лейтмотив пьесы, красная нить, проходящая от первого явления ее до последнего. Но эта мучительная ностальгия — единственное, что, объединяет сестер. Старшая, Ольга, печальная, несгибаемая и проникнутая чувством долга, работает учительницей и, кажется, приняла решение остаться старой девой. Средняя, Маша (ее-то и играла Ольга Книппер), ничуть не похожа на сестру: она пылкая, чувствительная, резкая. В свое время она вышла замуж по любви за дурака учителя, но считает виноватой в своих разочарованиях всю вселенную. Младшая, Ирина, веселая и непосредственная, живет иллюзиями, ее сжигает желание во что-то верить, отдаться чему-то или кому-то, что или кто потребует ее беззаветной преданности, целиком, без остатка. Все три пытаются вылечить свою ущемленность мечтами, уйдя в них, забыть о том, чего они лишены в реальности. Но внезапно реальность вторгается в их жизнь. В маленький городок прибывает на постой артиллерийский полк, несколько офицеров этого полка становятся желанными гостями в доме трех сестер, завязываются какие-то отношения, поначалу легкие, затем многообещающие. Сестры, пробудившись от многолетней спячки, обретают вкус к жизни. Мужественная Ольга мечтает о том, что бросит школу, Маша, так неудачно вышедшая замуж, пламенно влюбляется в подполковника Вершинина, молоденькая и наивная Ирина принимает предложение руки и сердца от другого офицера. Но проходит несколько месяцев, полк переводят в другое место, и офицерам приходится прощаться с молодыми женщинами, чей покой они так потревожили. Для сестер наступает после опьянения настоящей жизнью с ее страстями жестокое отрезвление. Ольга с отчаянием вновь вернется к своему одиночеству в ненавистном ей городке. Маша останется с ничтожеством-мужем, что сделает ее раздражительной и злобной. Что же АО Ирины, чей жених погиб на дуэли, она видит спасение только в работе и самопожертвовании. В финале пьесы звучит музыка удаляющегося военного оркестра, и Ольга, обнимая обеих сестер, говорит: «Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить. О Боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем… Если бы знать, если бы знать!»[572]

Иными словами, в финале пьесы молодые женщины, чьи мечты рухнули, отчаянно ищут смысл своего присутствия на земле. Впрочем, вся пьеса, отличающаяся необыкновенной психологической напряженностью, представляет собою ответ на единственный вопрос: в чем смысл жизни? На тоскливые вопросы сестер офицеры отвечают своими скептическими наблюдениями. «Смысл… Вот снег идет. Какой смысл?» — говорит один из них. Короткими небрежными фразами Чехов создает такую тягостную и вместе с тем поэтичную атмосферу, что у зрителей, как и у героев пьесы, начинается головокружение при мысли о том, насколько абсурдно человеческое существование. Да и сам автор приглашает нас погрузиться не столько в то, что происходит на сцене, сколько в себя самих. Мы еще не успеваем этого осознать, а угрюмый провинциальный городок уже становится частью нашего внутреннего мира, печальная история трех сестер — нашей собственной историей, и вот уже мы, а не они, не знаем, ни откуда пришли, ни куда идем, ни — что делаем на этом свете. И еще долго, уже покинув зрительный зал, слышим страшную — тоскливую и обвинительную — речь Андрея, брата-неудачника, о котором Ирина говорит, что он измельчал и выдохся в этой глуши: «О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен и когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озарялось надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны… Город наш существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему… Только едят, пьют, спят, потом умирают… родятся другие и тоже едят, пьют, спят и, чтобы не умереть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством, и жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат, и неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра Божия гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери…»[573] В общем, жизнь — это сплошное уродство, пошлость, счастье — всего лишь иллюзия, и единственное лекарство от безнадежности — по-прежнему работа без особых амбиций и желания получить за нее вознаграждение. Подобная философия была свойственна и самому Чехову в тот период, когда он писал пьесу. Чем сильнее его атаковала болезнь, тем меньше он находил объяснений своему физическому присутствию на земле — в окружении людей, которые называют его по имени, считают себя его друзьями и морочат ему голову своими комплиментами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Антон Чехов"

Книги похожие на "Антон Чехов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анри Труайя - Антон Чехов"

Отзывы читателей о книге "Антон Чехов", комментарии и мнения людей о произведении.