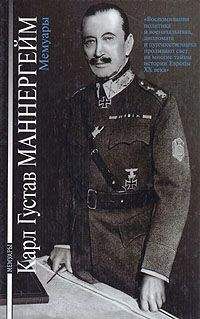

Карл Густав Маннергейм - Мемуары

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мемуары"

Описание и краткое содержание "Мемуары" читать бесплатно онлайн.

Что прежде всего вспомнит большинство читателей, услышав чеканную фамилию «Маннергейм»? Смутное упоминание о «Линии Маннергейма» из учебника истории, связанное с советско-финляндской войной. А что это за «Линия», кто, когда и зачем ее построил, да и почему возникла война между Финляндией и СССР — об этом до самого недавнего времени у нас в стране предпочитали не говорить в подробностях…

Книга воспоминаний выдающегося государственного и военного деятеля Финляндии, оказавшего большое влияние на политическую жизнь всей Европы первой половины нашего столетия, проливает свет и на многие другие непростые моменты взаимоотношений России со своей северной соседкой, открывает малоизвестные страницы недавней истории.

Большая политика и тайная дипломатия, сражения и путешествия по экзотическим странам — всему этому нашлось место в мемуарах человека, прожившего без малого столетие.

В дни и недели, предшествовавшие вторжению в Норвегию, чувство неуверенности у нас достигло кульминационной точки. То обстоятельство, что, по полученным нами сведениям, немецкие войска и суда сосредоточились в портах Балтийского моря, могло означать, что готовится операция и против Финляндии, прежде всего против Аландского архипелага. Одновременно за нашей новой границей сосредоточивались крупные силы русских. Большая часть французско-британского экспедиционного корпуса всё ещё находилась в портах Англии, готовая к десантированию, и в начале апреля 1940 года правительства Швеции и Норвегии получили ноты, в которых им сообщали, что западные государства, вне зависимости от позиции Скандинавских стран, приняли решение воспрепятствовать нападению на Финляндию со стороны Советского Союза или Германии. Если же нападение будет осуществлено, они немедленно вышлют транспортные корабли с десантом.

Оценить обстановку было трудно прежде всего потому, что мы не знали секретных статей советско-германского пакта; одна из них, как говорили, давала Германии право захвата Аландских островов в момент, когда русские выйдут на определённый рубеж в Финляндии. Учитывая то, что путь, по которому руда из Лулео поступала в порты Германии, проходил мимо Аландов, можно было полагать, что такое соглашение существует. Если да, то Финляндия должна оставаться в стороне от пакта и ей следует защитить Аландский архипелаг. Батареи на островах привели в состояние боевой готовности и для укрепления обороны перебросили пехотный полк, снятый с восточной границы.

С глубоким сочувствием следили мы за неравной борьбой, которую вела Норвегия; причиной слабости сопротивления явилась почти полностью парализованная обороноспособность этой страны. И всё же для эффективной обороны Норвегии, которую сама природа превратила в настоящую крепость, требовалось не так уж много. После всеобщей мобилизации численность норвежской армии поднялась примерно до 100000 человек, число уже само по себе, с учётом превосходного солдатского материала, было бы достаточным для отражения сил агрессора. Но всего лишь два призывных возраста прошли 84-дневную полную подготовку призывника, обучение же остальных ограничилось 48–72 днями. Учебные сборы не проводились годами, а последние боевые учения состоялись в 1933 году. Некая комиссия, созданная впоследствии для изучения недостатков в оборонном ведомстве, пришла к заключению, что ни одна часть норвежской армии в 1940 году не была готова к борьбе. Начальствующего состава мало, и его подготовка недостаточна. Ощущалась большая нехватка оружия, да и то, что имелось, по большей части устарело. На оборонное ведомство Норвегии наложило свой отпечаток то, что его годами держали на голодном пайке. Правда, для ликвидации самых явных недостатков выделялись большие суммы, но непосредственная готовность к обороне от этого не возрастала. Не приняли также во внимание возможности повышения обороноспособности за счёт мобилизации в начале мировой войны, как это сделала Швеция.

Если бы оборонное ведомство было в лучшем состоянии, то предположительно можно было бы спасти от оккупации, во всяком случае, север Норвегии. Последствия того, что так не случилось, много значили как для Швеции, так и для Финляндии, особенно для Финляндии. Кольцо немецкого окружения расширялось все дальше на север, и, когда немцы в конце июня 1940 года захватили Киркенес, порт на берегу Северного Ледовитого океана, расположенный на границе с Финляндией, наша страна оказалась как бы в мешке, из которого Петсамо был единственной отдушиной. Только через него мы могли поддерживать связь с заморскими странами, да и то только с позволения западных стран и Германии. Экономическое положение Финляндии обострилось, и прежде всего наша стратегическая позиция стала весьма сложной. Германские войска стояли рядом с нашей границей, опасно близко к двум важным объектам — Мурманску и никелевым рудникам в Петсамо.

Обстановка, сложившаяся на Севере, превратила этот регион в напряжённое поле большой политики, которое оказывало двоякое влияние на судьбу Финляндии. С одной стороны, присутствие немецких войск в Северной Норвегии представляло собой немалую опасность: русские могли предпринять контрмеры, и тогда мир, только что достигнутый Финляндией, и спасённая государственная независимость могли бы пострадать. С другой стороны, силовой фактор Германии на Севере служил серьёзной преградой таким устремлениям, гораздо более серьёзной, чем могла бы выставить Финляндия, будучи одинокой. Когда наши норвежские друзья упрекают нас за то, что мы в 1941 году стали с немцами собратьями по оружию, они забывают, что фоном этого факта стала ситуация, поставившая Финляндию перед выбором, обстановка, на создание которой оказал влияние крах норвежской обороны.

Спустя тридцать пять лет после разрыва унии между Швецией и Норвегией последняя понесла наказание в виде германской оккупации за то, что вырвалась из военно-политического союза, не подумав заключить со Швецией военный договор и даже не уделив достаточного внимания обороне своей страны. Пожалуй, уже тогда можно было предположить, что последствия ликвидации унии когда-нибудь скажутся и на Финляндии. Что мог бы значить для северных стран союз, базирующийся на действительной воле к обороне, показало развитие событий в 1939–1940 годах.

Одна возможность Финляндии сохранить нейтралитет и облегчить экономические условия была утрачена, когда провалился шведский план по мирному решению проблемы Северной Норвегии. Этот план, одно из редких проявлений активности шведской внешней политики во время второй мировой войны, был предложен во время боёв под Нарвиком; он предполагал вывод из этого района как немецких, так и французско-британских войск и посылку вместо них шведских вооружённых сил. Даже с учётом страха перед возможными домогательствами русских, для Финляндии в ту пору было выгодно, чтобы войска западных держав вошли в Северную Норвегию, где они могли бы защищать свои интересы как до, так и после распада советско-германского братства по оружию. Однако 20000 солдат в начале июня перебросили на французский фронт. Если бы эта группировка оставалась в Норвегии, она принесла бы большую пользу в деле защиты интересов западных стран, а её присутствие, с точки зрения Финляндии, было бы важнейшим фактором сохранения равновесия в регионе.

Развитие общей ситуации, начиная с июня 1940 года, не предвещало ничего хорошего. Западные страны, от которых Финляндия получила самую сильную поддержку, оказались основательно побитыми. Вооружённые силы Германии продолжали развивать мощное наступление на Запад. Следовательно, у Советского Союза руки оказались развязанными для дальнейшего выдвижения вперёд своих стратегических позиций.

События в Прибалтике показали, что Москва, видимо, не станет манкировать такой возможностью. Плохим предвестником стали ноты, переданные Литве 13 и 28 мая 1940 года: в них эта страна обвинялась в антисоветской деятельности. 14 июня последовал ультиматум, и уже на следующий день русские войска приступили к оккупации Литвы. 19 июня такая же участь постигла Эстонию и Латвию. Наша разведка доносила о том, что в Ленинградском военном округе идёт широкомасштабная военная подготовка, и перед нами, естественно, встал вопрос, а не наступает ли очередь Финляндии?

2 июня — спустя всего лишь несколько дней после «второго предупреждения» Литве — русские предъявили Финляндии требование, никоим образом не вытекавшее из мирного договора: все предприятия, как государственные, так и частные, вывезенные из Карелии и с мыса Ханко, должны быть возвращены СССР. 23 июня, через четыре дня после оккупации Эстонии и Латвии, последовало новое требование: концессию на никелевые рудники в районе Петсамо необходимо отобрать у британской «Монд никель компани» и передать либо СССР, либо обществу, акционерный капитал которого был бы поделён поровну между Советским Союзом и Финляндией. Едва ли случайно этого потребовали после того, как войска Англии покинули не только Северную Норвегию, но и всю материковую часть Европы. Как выразился Молотов, русских не столько интересовала руда, сколько сама территория, запасов никеля на которой хватит на долгие годы. Наконец, 27 июня СССР потребовал либо демилитаризировать Аландские острова, либо же укрепить их совместными силами Советского Союза и Финляндии.

Хотя печать по рекомендации правительства и воздерживалась комментировать эти пробуждающие интерес требования, но слухи о них всё же быстро распространились. Народ в этой серии нажимов увидел начало такого же спектакля, какой был разыгран на южном берегу Финского залива.

Больше всего общественное мнение взволновало нападение на финский пассажирский самолёт «Калева», который 14 июня был сбит во время регулярного рейса из Таллинна в Хельсинки. Было доказано, что «Калева» сбили два русских истребителя и что русская подводная лодка, курсировавшая в этом районе, овладела всеми грузами, находившимися в самолёте. Помимо финского лётчика и экипажа лайнера погибли и пассажиры; они были иностранными гражданами, и в их числе летел французский дипкурьер, мешок с почтой которого стал также трофеем. Правительство в тех деликатных для Финляндии условиях хотело любой ценой избежать конфликта и сочло за лучшее не выступать с протестом и не требовать возмещения. В сообщении, предназначенном для широкой публики, было сказано, что причина падения самолёта осталась невыясненной, и всё же действительное положение вещей стало широко известно. Её подтвердил спустя пару лет и оказавшийся в плену один из офицеров подводной лодки; по его словам, мешок с диппочтой в открытом море был передан на борт судна, которое тут же было выслано из Кронштадта. Угроза Финляндии вынудила правительство согласиться с требованиями Советского Союза. Так, мы пошли на передачу имущества государства и частных лиц, которое во время войны (а во многих случаях и задолго до неё) было вывезено из Карелии и с мыса Ханко. Особо тяжким было то, что в этой связи за границу уплыло 75 паровозов и 2000 вагонов. Согласились мы и на демилитаризацию Аландских островов, которая должна была завершиться до половины февраля 1941 года, и предоставили СССР право иметь в Марианхамина консульство, штат которого вскоре раздулся до 38 человек. Дали обещание на переговоры о концессии на никелевые рудники. К сожалению, Англия не смогла поддержать нас в этом вопросе. Когда СССР в июле 1940 года потребовал права на движение русских поездов от границы до Ханко, мы после долгих и упорных переговоров, в которых добились некоторых послаблений, согласились и на это. Такой сквозной проход поездов через всю южную часть Финляндии мог, естественно, привести к использованию его в дурных целях, и нам необходимо было побеспокоиться о безопасности важнейших железнодорожных узлов и мостов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мемуары"

Книги похожие на "Мемуары" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Карл Густав Маннергейм - Мемуары"

Отзывы читателей о книге "Мемуары", комментарии и мнения людей о произведении.