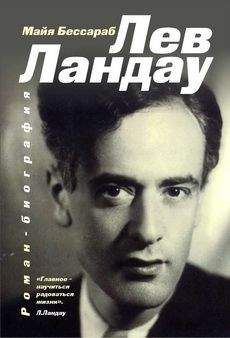

Майя Бессараб - Страницы жизни Ландау

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Страницы жизни Ландау"

Описание и краткое содержание "Страницы жизни Ландау" читать бесплатно онлайн.

Книга об одном из величайших физиков XX века, лауреате Нобелевской премии, академике Льве Давидовиче Ландау написана искренне и с любовью. Автору посчастливилось в течение многих лет быть рядом с Ландау, записывать разговоры с ним, его выступления и высказывания, а также воспоминания о нем его учеников.

С 1943 по 1947 год Лев Давидович преподаёт на кафедре физики низких температур Московского государственного университета, с 1947 по 1950 год — на кафедре общей физики Московского физико-технического института. В связи с работой над книгой «Механика сплошных сред», изданной в 1944 году, в этот период он интенсивно занимается проблемами гидродинамики, в частности разрывами и турбулентностью. Одна из наиболее существенных работ в этой области — «Об ударных волнах на далёких расстояниях от места их возникновения» (1945 г.) — посвящена исследованию ударных волн на больших расстояниях от источника. Ландау показал, что на больших расстояниях от тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью, существуют в действительности не одна, а две ударные волны, следующие одна за другой. В первой волне давление испытывает скачок вверх. Затем следует область постепенного уменьшения давления, где сгущение сменяется разрежением, после чего давление вновь возрастает скачком во второй ударной волне. В работе определены форма профиля волн и закон убывания их интенсивности.

Московские физики в Иванове в день полного солнечного затмения 9 июля 1945 г. В центре — П. Л. Капица и Л. Д. Ландау.

В эти же годы создаётся работа по теории медленного горения («К теории медленного горения», 1944 г.), где описано условие устойчивости режима горения, при котором передача тепла от продуктов горения к несгоревшему газу происходит благодаря теплопроводности.

Тогда же решена задача о затопленной струе («Об одном новом точном решении уравнений Навье–Стокса», 1944 г.) и написана работа «К проблеме турбулентности» (1944 г.), где Ландау нашёл совершенно новый подход к этой проблеме.

В 1945 году Л. Д. Ландау и К. П. Станюкович написали ряд работ, посвящённых теории детонации взрывчатых веществ.

В 1946 году Ландау создал теорию колебаний электронной плазмы — ионизированного газа, четвёртого состояния вещества. И солнце, и звёзды — это плазма. С плазмой связана проблема получения управляемых термоядерных реакций. Поэтому она и привлекает такое внимание учёных.

До Ландау проблема плазмы была настолько запутана, что казалась неразрешимой. Особенностью плазмы является то, что в ней проявляются плазменные колебания, отличные от обычного звука и чем-то напоминающие второй звук в жидком гелии. В воздухе звук передаётся путем соударения молекул. Длина их пробега при атмосферном давлении — около 10–5 см. Допустим, что мы посылаем волны, которые делаются короче и короче. Когда длина волны становится сравнимой с длиной пробега молекул, волны начинают сильно затухать и в конце концов не будут распространяться.

Ландау впервые выяснил, что в разреженной плазме соударений нет, а затухание волн происходит. Так в чём же здесь дело? Электроны в плазме движутся хаотически и имеют разные скорости. Среди них есть и такие, которые движутся вместе с плазменной волной, т.е. скорость их такова, что они перемещаются лишь вдоль фронта волны, не отставая и не обгоняя её. Эти электроны находятся всё время под действием одного и того же электрического поля и поэтому начинают ускоряться или замедляться, одним словом, отбирают у волны заметную долю её энергии. Физики назвали этот эффект «затуханием Ландау».

Для управляемых термоядерных реакций требуется нагреть плазму. Её нагревают, используя «затухание Ландау».

1946 год был для Ландау счастливым. 30 ноября 1946 года он избран действительным членом Академии наук СССР. Кандидатуру его поддержал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии наук, талантливый физик-экспериментатор. Льву Давидовичу была присуждена Государственная премия за работы по теории фазовых переходов и теории сверхтекучести.

К Ландау по-прежнему приходило множество студентов и аспирантов. Как-то утром в квартире его раздался звонок. Кора открыла. На пороге стоял розовощёкий круглолицый мальчик.

– Ты к кому, детка? — спросила Кора.

– К Льву Давидовичу.

– А как тебя зовут?

– Алёша.

– Дау, к тебе!

Алёша Абрикосов поздоровался с профессором и сказал, что он студент третьего курса физфака.

– Ручка у вас есть? — спросил Ландау. — Запишите, пожалуйста, интеграл.

Он продиктовал интеграл и вышел. Через некоторое время он вернулся. Дау остался очень доволен учеником: на листе бумаги он записал фамилию кандидата в свой семинар и условным значком поставил ему оценку. Потом он предложил Абрикосову программу теоретического минимума. Но Алёша сказал, что собирается стать экспериментатором.

– Это вам не помешает, — возразил Ландау.

Вскоре Алёша начал выступать на семинаре Ландау. Теперь он решил стать теоретиком. Через восемнадцать лет Лев Давидович голосовал за своего ученика на выборах в Академию наук СССР.

Сколько нервов, времени и сил стоил ему каждый ученик! Надо было научить его работать, научить беречь время, приучить к самостоятельности. Самые ценные для творческого работника утренние часы он отдавал ученикам. Если студенту удавалось созвониться с Ландау до полудня, он встречался с ним в тот же день. На звонки после полудня профессор отвечал: «Приходите завтра утром». Карену Тер-Мартиросяну, который, готовясь к экзамену, набрался храбрости позвонить ему, Дау сказал:

– Зайдите в девять. Я должен иметь совершенно ясную голову, чтобы говорить на научные темы.

Экзамены теоретического минимума он, как правило, принимал тоже утром.

– Главное в жизни — правда, и во имя правды человек должен быть беспощаден к самому себе. Правда и труд. Бойтесь растратить отпущенное вам время на мелкие, недостойные человека дела, — говорил Лев Давидович ученикам.

Однажды один из его учеников стал защищать в споре некоего «талантливого ленивца». Ландау вспыхнул:

– Но он за всю жизнь не сделал ничего полезного! Это же паразит. Вроде вши.

Когда что-нибудь не удавалось и приходилось исписывать горы бумаги, Лев Давидович вспоминал слова Эйнштейна: «Для нашей работы необходимы два условия: неустанная выдержка и готовность всегда выбросить за борт то, на что ты потратил так много времени и труда».

Исследования магнитных свойств сверхпроводников в начале 30-х годов привели учёных к мысли, что во всех случаях, за исключением цилиндра в продольном поле, переход из нормального состояния в сверхпроводящее осуществляется не скачком, а постепенно. Р. Пайерлс назвал состояние, в котором находится сверхпроводник в таком переходе, промежуточным.

В 1937 году, а затем в 1943 году Л. Д. Ландау детально разработал теорию промежуточного состояния. Он показал, что в этом состоянии сверхпроводник состоит из последовательных слоев нормальной и сверхпроводящей фаз, определил размеры и форму слоёв в зависимости от внешнего поля, ввёл понятие о поверхностном натяжении между нормальной и сверхпроводящей фазами. Существование слоёв в сверхпроводниках было подтверждено экспериментом.

В 1950 году Л. Д. Ландау вместе с В. Л. Гинзбургом создали квази-макроскопическую теорию сверхпроводимости, которая позволила объяснить ряд существенных свойств сверхпроводников. Основываясь на уравнениях этой теории, А. А. Абрикосов построил теорию магнитных свойств сверхпроводящих сплавов, ввёл понятие о двух родах сверхпроводников: с положительной и с отрицательной поверхностной энергией границы между фазами, и показал, что магнитное поле проникает в сверхпроводники второго рода постепенно, путем особых квантовых вихревых нитей.

Труд Ландау–Гинзбурга–Абрикосова продолжил Л. П. Горьков.

Свойства сверхпроводников второго рода заинтересовали физиков всего мира. Дело в том, что к таким сверхпроводникам относится большинство сверхпроводящих сплавов. Эти сплавы стали интенсивно использоваться для создания сверхпроводящих постоянных магнитов с большими полями (соленоиды с незатухающим током).

Теория Гинзбурга–Ландау–Абрикосова–Горькова (GLAG, как называют её за рубежом) подверглась многочисленным экспериментальным проверкам, данные которых хорошо согласуются с теоретическими выводами.

В 40-е годы Ландау пишет несколько работ по различным вопросам электродинамики, создаёт теорию вязкости гелия-II и очень важную для физики космических лучей теорию множественного рождения частиц при столкновениях быстрых частиц.

Л. Д. Ландау. 40-е годы.

В 1949 году Лев Давидович награждён орденом Ленина, ему присуждена Государственная премия II степени, а в 1953 году — Государственная премия I степени. Кроме того, «за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания правительства» ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

За три месяца до избрания в академию у Ландау родился сын. От радости не сиделось дома, Дау носился по институту и всем сообщал:

– У меня родился сын!

Шальников советовал назвать мальчика Иваном. Но Дау дал своему сыну «лучшее из всех возможных имён» — Игорь. Лопнула ещё одна «теория», которую Дау считал непогрешимой: раньше он говорил, что детей иметь нельзя — они мешают родителям заниматься делами. Надо было видеть, как Дау играл с малышом! Мальчик был толстый, краснощёкий, с чёрными отцовскими глазами и льняными материнскими локонами. Едва научившись ходить, он с утра топал в отцовский кабинет, и через минуту там начиналась немыслимая возня.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

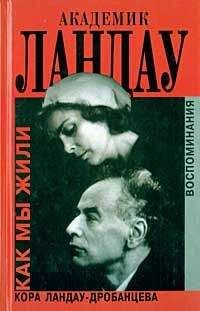

Похожие книги на "Страницы жизни Ландау"

Книги похожие на "Страницы жизни Ландау" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Майя Бессараб - Страницы жизни Ландау"

Отзывы читателей о книге "Страницы жизни Ландау", комментарии и мнения людей о произведении.