Юрий Давыдов - Завещаю вам, братья

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Завещаю вам, братья"

Описание и краткое содержание "Завещаю вам, братья" читать бесплатно онлайн.

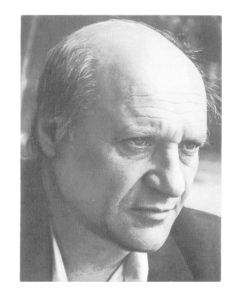

Юрий Давыдов известен читателю как автор исторических романов и повестей.

История давно и серьезно интересует писателя. С первых своих шагов в творчестве он следует неизменному правилу опоры на документальную основу. Его литературной работе всегда предшествуют архивные разыскания.

В центре повести «Завещаю вам, братья…» – народоволец Александр Михайлов. Выдающийся организатор, мастер конспирации, страж подполья – таким знала Михайлова революционная Россия.

Повествование ведется от лица двух его современников – Анны Ардашевой, рядовой деятельницы освободительного движения, и Зотова, ныне забытого литератора, хранителя секретных портфелей «Народной воли».

И новизна материалов, и само построение сюжета позволили автору создать увлекательную книгу.

Александр Дмитрич эту историю так резюмировал: если б не суровый аскетизм старика учителя, то был бы на земле мир, во человецех благоволение. Получалось, что принцип праведен, да вот случайные обстоятельства все загубили.

Услыхал я про волжскую эту фаланстеру и вспомнил Петрашевского… Несчастный Петрашевский был нашего, одиннадцатого курса. После лицея мы как-то потерялись. Минуло года четыре… нет, пожалуй, все пять, делает он мне визит. По-прежнему глядел сентябрем, сумрачный был.

Корпоративный дух тогда был силен, не в пример нынешнему, это точно. Вы навряд знаете, а Толстой, министр, на что чугунный, а и тот не хотел трогать Салтыкова: однокашник, лицеист! Я это к тому, что Петрашевский, несмотря на долгий перерыв в наших отношениях, тотчас вручил мне свой знаменитый «Словарь», уже запрещенный. Мало того, пригласил на вечера свои по пятницам.

Жил он у матушки, угол Садовой и Покровской площади, так что мне было сподручно посещать «пятницы». (Благо там отменно ужинали; отменные ужины не мешали беседам о положении мужиков-горемык.) Я, однако, посетил одну-единственную «пятницу». Не от испуга, этого не было. Страх пронизал, когда всех арестовали, когда и меня, раба божьего, под белы руки – да в крепость… А тогда ни страх, не испуг, а, так сказать, из бережливости собственного времени. Видите ли, у них там, у Михаила Васильича, за трапезой толковали о социализме. А эта теория всегда казалась мне красивой грезой, и только.

Мой однокашник для будущей фаланстерии избрал свою деревушку – десяток дворов, полсотни душ. В медвежьих новгородских чащах. (Почему-то запало в память: на опушке соснового, корабельного бора…)

Предлог сыскался: староста попросил барского лесу – чинить избы. А барин обрадовался: постой, зачем чинить рухлядь? Берите-ка лесу, сколь хотите, хижины долой, да будет одно общее просторное помещение, а в нем покой для каждой семьи, и общая зала для всех вместе. Стройте, мужики! И хозяйствовать будете вместе. Об утвари, об орудиях не беспокойтесь – барин купит… Гармоническая жизнь мерещилась Михаилу Васильичу. Он наперед ликовал. Искренне, чисто ликовал.

Проходит время. Встречаю Петрашевского на Невском. Дождь, мрак. Бородища, как у Черномора, шляпа нахлобучена, палкой стук-стук-стук. (Борода – прямой по-тогдашнему вызов! Ведь было еще четверть века до повой эры, до высочайшего разрешения чиновникам, да и то не всех ведомств, носить бороды.)

«А-а, здравствуй, – говорю, – здравствуй, Петрашевский! Что не зайдешь? Как твой опыт?» Он сморщился, будто дичок надкусил: «Вообрази, экие дикари, экие мерзавцы? Сущие звери!» Я – тормозом: «Что такое? Объяснись толком. Неужели посмели отказаться?» Он посмотрел на меня недоуменно: «Да как бы они посмели, если барин приказал?!»

Выходит, мы оба – и я, Фома неверующий, и он, социалист, – оба мы будто лбом в стену: да как это, черт возьми, они смели не поверить, что им блага желают, что для них всем жертвуют, и ужином на Садовой жертвуют, и карьерой в министерстве иностранных дел жертвуют, и всем петербургским жертвуют, ничего для себя не требуют и ничего не желают, а они не верят. Нет, мужики не посмели отказаться. Возвели фаланстеру. Петрашевский, как обещался, все доставил.

И вот на Невском, стуча палкой, бородой ворочая, говорит: «Вообрази, Зотов! Что они со мною, звери, сделали?» Голос Петрашевского прерывался? «А вот вообрази! Я уснул со сладким сознанием исполненного долга. Просыпаюсь чуть свет, тороплюсь к открытию фаланстерии, а там – черным-черно, головешки мерцают: ночью спалили, дотла спалили…»

Горе было для него, крушение. И вспомнил я об этом потому, что вижу общее в его опыте и у тех раскольников, про которых Александр Дмитрич рассказывал. Пути разные, а крушение общее. Петрашевский, так сказать, учредил фаланстерию свыше, раскольник – уговорил, увлек. А результат один, потому и вспомнил.

Ах, Петрашевский, фантазер, чистая душа… Кстати, вот что. Впрочем, может и не совсем кстати, но к слову. На примере Петрашевского отчетливо виден один штрих, резкий и постыдный: каждого у нас точит страх тайной полиции. Ежели человек в открытую высказывается, мы первым делом вздрагиваем – уж не шпион ли? Вот и Петрашевского подозревали. Он пожелал сделаться членом общества посещения бедных. Я там состоял, он и просил ходатайствовать. Я, разумеется, исполнил. И что думаете? Отказали. Отказали именно из-за подозрений. И опять наша, домашняя черта. Во главе общества был князь Одоевский. Отнюдь не «красный», совершенно положительной репутации, с точки зрения власти. И отказал: тоже опасался агента тайной полиции. Уж ему-то чего было, а нет… Где еще такое встретишь?..

Забредает однажды Александр Дмитрич в другую деревню. Стояла духота перед грозой. Встречается мужичок. Михайлов: «Здорово!» Тот: «Ну, здорово, коли так… Чего тебе?» – «Да я, брат, может, лавку спроворю…» Мужик поскреб затылок. «Эт-та можна-а-а». И жестом, повсеместно известным, дает сигнал: «Эвон, недалече, сердешный…»

«Сердешный» всегда недалече. А во-вторых, русскому человеку сомнителен человек непьющий. И Михайлов не перечил. Сели в кабаке. Мужик оживился, грудь колесом. «Я-де все могу, я, – говорит, – не гляди, что голытьба, меня все богатеи-стервы у-у-у пужаются, никому от меня спуску». Александр Дмитрич косится – кабатчик, еще какие-то, а мужик и ухом не ведет. Градус в нем играет. «Война, – говорит, – в раззор разоряет, калек да нищих как из кузова посыпало… – И заскрежетал зубами: – Возмущенье скоро будет, берегись!» Александр Дмитрич тихонько: «Почему так думаешь?» – «А потому, год Пугача наступает». «Какой год Пугача, дядя?» – «А такой год, тетя, когда бар изведем наскрозь!»

Тут надо прибавить: в этих самых уездах, когда пугачевщина гуляла, Пугачев ловко раскольниками пользовался. Стенька Разин так-то не умел, а Емелька – умел… Короче, Александр Дмитрич обрадовался: чего желал услышать, то и услышал.

А вскоре обрел он наконец место стоянки. Называлось очень мило – Синенькие.

5

В Синеньких погребальный колокол звонил. Панихиду служили по каким-то местным барам. И опять Михайлову имя Пугача прошелестело. Отступая, Емелька повесил тамошних дворян. И вот второе столетие ежегодно служили здесь за упокой души таких-то и таких-то. «У попа дворяне на языке, а у народа Емельян Иваныч на уме. Добро!» – подумал Александр Дмитрич.

Синенькие ему приглянулись: от Саратова верст сорок; хотя, как мужики изъясняются, обыденкой и не обернуться, но и не так далеко. Село – людное, торговое, волжская пристань. А в-третьих, раскольники почти всех согласий.

Зажил в землянке, вырытой у оврага. Землянка о два покоя, для «класса» и для учителя. Большая землянка, с окнами. Окнами в овраг глядела, а там растрепанные кусты, сумрак, черный ручей. Осень кончалась, вот-вот зима ляжет.

Восхищаются святостью служения народу и в народе, а как-то призабывают об осенних дождях, о снегах, непогодах, о пустых полях и раскисших дорогах, не думают, что вот из такого оврага подступает да и грызет, грызет ужаснейшая тоска. Небо низкое, тучам нет конца. Великое сиротство…

Думаю, и Александра Дмитрича тоска грызла. Но держался стоически. Другой бы бросил, махнул рукой, а он нет. У него один из принципов: коли нужно, значит, должно. Он, помню, утверждал даже, что сочинял бы стихи, поручи ему партия сочинять. (Слава богу, не поручала.)

Там, в Синеньких, в землянке он ребятишек учил. Спасовцы, раскольники, его учителем наняли к своим ребятишкам. Учил славянской азбуке, письму учил, читать псалтирь. Семь-восемь часов каждый день. Не даром хлеб ел.

Да штука-то в том, что учитель сам жаждал ученья. Конечно, главное было – проникнуть в мир раскола, в душу раскольников: чем дышат, что думают, на что уповают? А в Синеньких, я говорил, поприще обширнейшее – всякие согласия.

Учил Михайлов ребятишек раскольников-спасовцев, а потому, понятно, и сблизился со спасовским наставником. Человек был местный, из Синеньких. Михайлов его очень хвалил: развит более окружающих, не чужд вопросам нравственным, любитель и знаток духовных книг, дока по части мирских, крестьянских дел.

Школьное свое учительство Александр Дмитрич называл хотя и немудреной ролью, но достаточно утомительной. Ну, а каково приходилось в роли ученика? Каково среди спасовцев не выглядеть белой вороной?

У них, заметьте, аскеза наистрожайшая. Система «табу»: в еде, в одежде, это нельзя, а это грех, то-то запрещается, то-то воспрещается. Даже картофель – «нечистое произрастание».

И вот тут, когда об аскезе, опять примечание.

Михайлов мне говорил, что аскеза не мучила его.

Умение приспособиться? Этим обладал, в высшей степени обладал. Однако это не все, смею заверить, далеко не все. Сказывалась рахметовская закваска… Впрочем, извините литературную реминисценцию, привычка. И не та реминисценция, которая нужна, а первая, вскочившая в ум. Нет, не то, не то! Скромность, невнимание к комфорту, свойственные русским радикалам? Вот это поближе. (Между нами, подчас это самое невнимание оборачивается просто-напросто разгильдяйством.) Нет, мои милые, скромность скромностью, а у русского-то радикала еще и доподлинная поглощенность духовным. Это когда внешнее-то скользит, не задевая. Это когда свою поглощенность духовным не замечаешь, как не замечаешь тембра собственного голоса. Это не голая образованность, а мироощущение, трепетное и совестливое…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Завещаю вам, братья"

Книги похожие на "Завещаю вам, братья" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Давыдов - Завещаю вам, братья"

Отзывы читателей о книге "Завещаю вам, братья", комментарии и мнения людей о произведении.