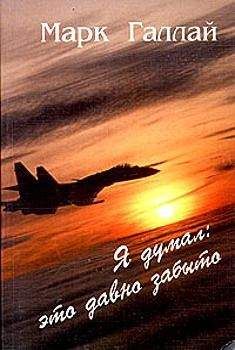

Марк Галлай - Я думал: это давно забыто

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Я думал: это давно забыто"

Описание и краткое содержание "Я думал: это давно забыто" читать бесплатно онлайн.

Эта рукопись — последнее, над чем работал давний автор и добрый друг нашего журнала Марк Лазаревич Галлай. Через несколько дней после того, как он поставил точку, его не стало…

— Лет сорок назад такой распечатке цены бы не было…

Может быть, лучше вы?..

Дело было в первые так называемые перестроечные годы.

Мы с женой и её братом собирались ехать на дачу, как вдруг позвонил телефон — младший брат моего покойного друга и коллеги Петра Ф. сказал, что должен безотлагательно повидаться со мной.

— Алёша, может быть, дня через два? Сейчас я собрался на дачу.

— Нет, только сегодня.

— Что ж, приезжайте, — сказал я и предупредил домашних, что дача несколько откладывается.

Через некоторое время появился Алексей. Мы сели, и он начал с того, что положение в стране оставляет желать много лучшего, и далее развил тему:

— Руководство страны явно не отдаёт себе отчёта в остроте ситуации. Нужны энергичные меры, которые привлекли бы к себе его внимание. Поэтому было бы в высшей степени полезно, если бы вы, Герой Советского Союза и обладатель ряда степеней и званий, вышли на Красную площадь, облили себя бензином и сожгли.

В первый момент я оторопел, но, придя в себя, сказал, что идея мне очень нравится, но почему бы самому автору не реализовать её?

— Моё самосожжение должного эффекта не произведёт, — решительно отпарировал собеседник.

Столь высокая оценка общественной значимости моей скромной персоны звучала лестно. Тем не менее сделанное мне предложение я отклонил (о чем читатель, впрочем, и сам догадывается, поскольку я пишу эти строки). Не скрывая своего разочарования, гость покинул мой дом.

Вскоре я рассказал об этом, скажем прямо, оригинальном визите Эльдару Рязанову. Думал просто его немного развлечь, но Эльдар, будучи человеком деловым, использовал его и в своей повести «Предсказание», и в сценарии одноимённого фильма. Причём, должен сознаться, описан в повести и показан в фильме этот эпизод гораздо красочнее, чем происходил в действительности. В книге заслуга принадлежит Рязанову персонально, а в фильме ему хорошо помогли актёры — Р. Карцев, игравший, так сказать, автора идеи, и О. Басилашвили, изображавший главного героя картины (то есть, если выискивать первоисточники, меня).

Превзошло искусство жизнь и в более высоком уровне сервиса: мой посетитель пришёл налегке, имея при себе лишь идею в чистом виде, а герой Карцева предусмотрительно захватил с собой канистру с бензином.

Тем не менее претензии к Рязанову на соответствующую часть авторского гонорара за повесть и сценарий я зарезервировал за собой.

На юбилее

В конце 70-х в московском Доме кино отмечалось 85-летие Виктора Борисовича Шкловского. Отмечалось широко, со всеми положенными атрибутами: адресами, подарками и, конечно, пышными юбилейными речами, которые, правда, не отличались большим разнообразием. Последнее обстоятельство, насколько можно было заметить, у самого юбиляра, отличавшегося острым, ироничным складом ума, несколько снижало уровень нормальной юбилейной растроганности.

Но вот слово взял кинодраматург Алексей Яковлевич Каплер, человек сложной, временами трудной, но яркой судьбы.

— Я хочу спросить Виктора Борисовича, — начал он. — Помнит ли он, как при появлении звукового кино убеждал нас, что оно не более, чем аттракцион, и не имеет никакого будущего?

— Было дело, — подтвердил, несколько опешив, Шкловский.

— Почему я сегодня говорю об этом? Дело в том, что в таком же духе высказывались и Рене Клер, и даже Чарли Чаплин. Я думаю, нашему юбиляру приятно будет вспомнить, в какой хорошей компании он ошибался.

Шкловский радостно захохотал. Оказывается, в совершении ошибок, как и в выпивке, имеет значение, с кем.

Только с одним вопросом

Когда я работал лётчиком-испытателем Лётно-исследовательского института, то, естественно, соприкасался в деле с сотрудниками едва ли не всех научных подразделений института. Во многих из них нашёл не только сослуживцев, но и добрых приятелей и даже друзей. Был среди них и симпатичный инженер Николай Пилюгин, занимавшийся электрооборудованием летательных аппаратов. Импонировало присущее ему глубокое знание дела и, в частности, умение разгадывать ребусы, в изобилии преподносившиеся своенравной авиационной техникой (в таких делах потребны не только знания и опыт, но и нечто «от бога» — то, что мы называем технической интуицией). Кроме того, он просто мне понравился, кажется, взаимно. В послевоенные годы и он, и я из ЛИИ ушли, правда, при далеко не одинаковых обстоятельствах: меня, в порядке борьбы с космополитизмом, из института попросили, а он перешёл в новую и ещё не всеми признававшуюся перспективной область — ракетную технику.

Когда мы лет пятнадцать спустя на ниве дел космических вновь встретились, Н.А. Пилюгин был одним из знаменитых ракетно-космических Главных конструкторов и даже дважды членом президиума Академии наук. Не знаю, какого стиля поведения придерживался он внутри своего КБ, но со старыми знакомыми общался так же, как полтора десятка лет назад: с кем был на «ты», остался на «ты», кому симпатизировал, тому продолжал симпатизировать, с кем ранее был холодноват, к тем не потеплел. Словом, внешние регалии и новая ответственность за большой коллектив голову ему не вскружили и вельможности не привили. «Медные трубы» прошёл без видимых потерь.

Однако пребывание на высоких орбитах, естественно, научило его многому, выходящему за пределы чистой науки и техники. Главный конструктор не может не быть, кроме всего прочего, тактиком в общении с внешним миром и особенно — с властями предержащими. Чему я однажды и оказался свидетелем.

Как-то Пилюгин потянулся к «вертушке», чтобы испросить у кого-то из «небожителей», кажется, у Д.Ф. Устинова, согласие на предложение, только что родившееся на совещании с несколькими сотрудниками его КБ.

— Постойте, Николай Алексеевич, — удержал его один из заместителей. — Раз уж будете говорить с Дмитрием Фёдоровичем, попросите заодно у него…

Пилюгин махнул рукой, что следовало понимать в смысле: «отстань». А после окончания (успешного) разговора назидательно изрёк:

— Когда чего-нибудь просишь у властей предержащих, надо обращаться всегда только по одному вопросу. Единственному! Поставить начальство перед необходимостью произнести «да» или «нет». Иначе оно выберет из твоих просьб самую мелкую, согласится на неё, а в самом важном откажет — и будет считаться, что он отнёсся к твоим нуждам с вниманием: сделал, де, что возможно… Нет — всегда только с одним делом!

На вопрос одного из нас, кого следует относить к властям предержащим, Николай Алексеевич разъяснил: «Всякого, кто в данный момент имеет возможность что-то, нужное тебе, сделать или не сделать — от начальника ЖЭКа до Председателя Совета Министров».

К Председателю Совмина мне в жизни обращаться не приходилось. А к председателю ЖЭКа — неоднократно. И ко многим другим начальникам, занимавшим промежуточное положение между двумя вышеназванными, тоже. При этом я неуклонно следовал рекомендации Пилюгина и убедился на практике (которая, как известно, есть критерий истины) в её справедливости.

Проспект Королева

После смерти таинственного (правда, только для великого советского народа, во всем мире это секрета не составляло) «Главного конструктора» — лидера нашего ракетостроения и практической космонавтики Сергея Павловича Королева — и правительственных похорон «по первому разряду»: с Колонным залом и установкой урны в Кремлёвской стене, готовилось решение об увековечивании его памяти. При этом выяснилось, что далеко не все на разных этажах власти относились к покойному с большой теплотой — очень уж многим он, что называется, «наступал на ногу», отчасти по делу, а иногда просто по причине далеко не идеального характера. Казалось бы, смерть зачёркивает все прижизненные обиды и недоразумения, выяснилось — нет, не все. Назвать именем Королева подмосковный Калининград, где он работал, удосужились лишь через тридцать лет после его смерти.

Готовя первое постановление об увековечивании, решили присвоить имя Королева маленькой Первой Останкинской улице. Логика в этом была — именно на этой улице он жил. Но очень уж она была непрезентабельная. Один из многолетних сотрудников Королева Евгений Фёдорович Рязанов, как и многие его коллеги, неудовлетворённый таким предложением, не поленился съездить в Главное Архитектурное Управление, посмотрел там генеральный план развития этого района и установил, что Третья Останкинская должна превратиться в большой проспект (ныне существующий). Однако в аппарате ЦК партии упёрлись: переименовывать только Первую, и никакую другую.

И вот Рязанов вместе с ветераном отечественного ракетостроения М.К. Тихонравовым везут пакет с усыпанным множеством высоких виз проектом постановления из ЦК в Исполком Моссовета. Не долго думая, Женя тут же в машине аккуратно вскрывает конверт, ещё более аккуратно переправляет цифру "1" на "3", заклеивает конверт и передаёт его по назначению. А дальше все пошло автоматически. Никому и в голову не пришло усомниться: документ из ЦК! Подлежит безоговорочному исполнению!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Я думал: это давно забыто"

Книги похожие на "Я думал: это давно забыто" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Марк Галлай - Я думал: это давно забыто"

Отзывы читателей о книге "Я думал: это давно забыто", комментарии и мнения людей о произведении.